maidenとdaughter

maidenとは unmarried girl or woman 「未婚の女性」、

daughterとは親子関係の「女の子」

娘とは、親子関係における女の子、未婚の若い女性、をさす。英語は別の単語なのだが、日本語にすると「娘」になってしまう。

8月3日 「ウンディーネ-第3回」

host,guest,strangerについて

hostは家に泊め、もてなす方の「主人」、それに対し泊って世話になる方がguest「お客」です。guestはいいんですが、hostを主人と訳すのはしっくりしないときもあります。ここでは漁師、老人なのでそのように入れ替えて訳しました。strangerは「見知らぬ人、よそ者」が辞書的意味です。ここでは家族でない人ですね。それでお客様と訳してみました。したがって日本語はguestと同じ訳です。昨日のgood knight、Sir Knightは今日「騎士さま」と代えました。

8月2日 「ウンディーネ-第2回」

呼称として、dear sir、good knight、Sir Knightが出てくるんですが、うまく訳せないです。相手が身分の高いのを敬って呼びかけているわけですが、ぴったりくる日本語を思いつきません。どうしても必要な場合以外は訳さなくてもいいかな、とも思うんですがね。

ある小説で、いちいち「~です、閣下」となっていて、この「閣下」が読んでいてもどうも違和感があるんですね。なんだろう?と読み進んでいって、ああ、とわかったのは、「~,sir.」なんだ、ということでした。これなんかは「~でございます。」くらいの訳でいいんでしょうね。

ここでは素朴な年寄りの漁師夫婦ということで、全部「旦那さん」と訳しました。

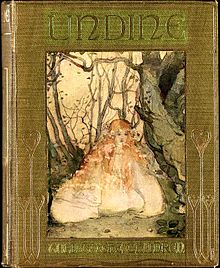

8月1日 「ウンディーネ」

久~しぶりに小説の翻訳です。

バレエや戯曲の原作となっているウンディーネ(独:Undine、日本語はウンディーヌ、オンディーヌとも表記)は、ドイツの作家フリードリヒ・ド・ラ・モット・フーケ(Friedrich

de la Motte Fouque, 1777年2月12日 - 1843年1月23日)によって書かれた中編小説です。

バレエや戯曲の原作となっているウンディーネ(独:Undine、日本語はウンディーヌ、オンディーヌとも表記)は、ドイツの作家フリードリヒ・ド・ラ・モット・フーケ(Friedrich

de la Motte Fouque, 1777年2月12日 - 1843年1月23日)によって書かれた中編小説です。ウンディーネは湖や泉などに住む水の精霊で、美しい声を持ち、本来魂がないのだが、人間と結婚し子をえると魂を得る、水のそばで夫に罵倒されると水に帰る、不倫した夫は殺さねばならない、水に帰ると魂を失う、などの伝承があるのだそうです。

原作は勿論独語ですが、リンク先のgutenbergにあるように、英語に翻訳されたものを日本語に翻訳しています。「オンディーヌ」は加賀まりこの舞台をテレビで一部放映したのを、昔々観たような記憶があります。調べるとオードリーヘプバーンが1954年の舞台で演じトニー賞を受賞したという。よく耳にするオンディーヌですが、本を読んだことがないので、訳してみようと思いました。