|

翻訳日記16 by Friedrich de la Motte Fouquee Undine より |

| 第25回 | top |

| ウンディーネの方は、ベルタルダを見た途端彼女を大好きになり、自分と夫が立ち去るまで町に留まって欲しいと頼んだ。いや、それどころか、自分たちがドナウ川の岸辺に立つリングシュテッテンの城に出発するときは、一緒に行く約束をするようにと、娘に頼みさえした。ベルタルダはこの頼みをとても喜んだ。 ある夕方、彼ら三人は一緒に公共広場を歩き回っていた。広場の真ん中に美しい噴水があり、ここで水が上がったりはね返ったりしているのを見て佇んでいた。これがとても荒々しくなったので、まるで噴水が壊れ、きっと水が縁から溢れて自由に流れ出るにちがいないと思われた。 その瞬間、背の高い男が市場から彼らの方へやってきて、騎士とベルタルダにお辞儀すると、彼女だけに話せるように若妻を脇に寄せた。 フルトブラントはその見知らぬ男を見た。そうして見ているうちに、前にその男をみたことがあると確信した。このせっかちな騎士は、妻と男が囁き合っているのを見て、少しばかり腹が立った。また二、三語聞きとれたが、それらは外国語のようで、そのことが彼をさらに一層不愉快にした。 ところが、この瞬間に、ウンディーネは男を離れた。夫の方に向かって来ながら、愉快そうに笑って手を叩いていた。 しかし、男は、彼女が去ると、首を振り、眉をひそめた。そのあと、大股で噴水の方へ歩き、その中へ入って消え、もう見えなくなった。 「あれは森の小川の精キューレボルンだ、今わかった。」フルトブラントは心に思った。 しかし、ベルタルダはその見ず知らずの人が何も異常にみえないようだった。彼女は、彼が噴水の主だと思い、ウンディーネに向くと、男はあなたをそんなに陽気に笑わせるどんなことを言ったのか、と尋ねた。 「明後日はあなたの誕生日よ、ベルタルダ。」ウンディーネは言った。「そのときまで待っていらっしゃい。そうしたら、わたしが喜んでいる理由を話してあげる。」 それから、ベルタルダに別れを告げ、ウンディーネと騎士は自分たちの家の方へ歩いていった。 「噴水のそばでお前と話したのはキューレボルンだったのか?」フルトブラントは尋ねたが、その声は冷たかった。妻の奇妙な親戚のことを思い出したくなかったのだ。 「彼だったわ。」ウンディーネは答えた。「わたしを喜ばせる知らせを話したの。あなたが望むなら、どういう知らせか、すぐに教えてあげる。でも、ベルタルダの誕生日まで待ってくれるなら、とても嬉しいんだけど。それにあなたも大きな驚きで楽しめるわ。」 彼女の優しい言葉を聴いて、騎士はほんのさっき感じた不機嫌を忘れ、彼女自身がよい知らせを話したくなるまで待つと快く同意した。 そうしてウンディーネは、その夜寝入って、嬉しそうに微笑んでいた。「ベルタルダ、ベルタルダ」彼女は囁いた。「彼女が噴水の主と呼ぶ彼にもたらされた知らせを教えたら、彼女はどんなに喜ぶでしょう。」 |

| 第26回 | top |

| 第十章 誕生日の祝宴 ベルタルダの誕生日を祝して大宴会を開くのはウンディーネの望みだった。騎士は万事彼女の望み通りにするように命令を出していた。 今ご馳走が広げられ、非常に大勢の招待客たちははすでに席についていた。 最後に果物がテーブルにおかれたとき、宴会場のドアがパッと開かれた。(ドイツで、騎士が住んでいるところでは、小作人たちが中を覗いて主人のご機嫌伺いをするためにこうするのが習わしだった。)この晩に騎士とその妻の慶事に喜びを示しにきた人々に、ワインとケーキが配られた。 フルトブラントとベルタルダは、その間、ウンディーネに熱心な視線を送っていた。それがわかったときは、彼らを前よりさらに幸福にする筈の、秘密を話さないのだろうか。 しかし、ウンディーネは、彼らと目を合わせると、ただ微笑むだけで、まるで「いいえ、まだ早すぎるわ、早すぎる。」とでも言うように、軽く首を振った。 この時、客たちは祝宴の若い女主人に歌ってくれるように頼んだ。彼女はその要望に嬉しそうにして、手にリュートをとり、静かに弾き始め、彼女の澄んだ声が部屋に満ちた。 それは太陽と緑の草、甘い花ときらめく水の歌だった。客たちは魅せられて聴き、歌い手と歌以外他のことはすべて忘れた。 だが、ほら!歌は変わりつつある。ウンディーネが歌っている子供は誰?生まれた家から遠くへ波に運ばれた子供。幼い子は草地の草の間に花のように横たわり、(歌い手が歌うと客たちにはその子が見える)その小さな手を伸ばし助けを求める。 ああ!今度は蹄の音、馬の蹄の音が聞こえる。馬に乗った高貴な侯爵がゆっくりやってくる。彼は止まる、幼い女の子が見えるから。かがんで子を腕に抱き上げ、自分の城へ連れ去り、輝きと富で子供を包む。 そうして今、客たちの目に涙が浮かぶ。歌は終わりに近づき、ウンディーネは見知らぬ岸のことを歌っている。そこの小さな家に父母が座り、侘しく悲しんでいる、幼子をなくし、どこを探したらよいかわからないから。 客全員の中で、ベルタルダの高貴な養親ほど熱心に歌を聴いていた人はいなかった。 「彼女は、昔、わたしたちが見つけた幼子、ベルタルダの身の上を歌っているんだ。」二人はお互いに言った。「こんなふうに、わたしたちはあの子を草地で、花の中に見つけたんだ。」 |

| 第27回 | top |

| そしてベルタルダ自身も急いで叫んだ。「ウンディーネ、ウンディーネ、わたしの両親を知ってるのね。連れてきて、わたしのところに連れてきて、お願い!」 するとウンディーネは、目に嬉し涙を浮かべ、ベルタルダを見た。そして静かに言った。「ここにいるわ。あなたの両親はここにいるのよ。彼らに会ったらさぞ嬉しいことでしょう。彼らがあなたを大事にするだろうことはわたしにはよくわかるわ。だって、わたし自身の養親でもあったのだから。」 ウンディーネの合図で、今老漁師夫婦は、養い子が待つように告げてあった場所から前へ歩み出た。ベルタルダを、キューレボルンが教えたように、自分たちの子供だと主張できると、彼らを呼びにやったのは、彼女、ウンディーネだった。 来客全員の目が驚いて、つつましい漁師とその妻に釘づけになった。いったい本当に、この貧しい労働者たちが、目の前にいる、とても冷淡で誇りいっぱいの、娘の両親なのだろうか? 「ええ、ここにいるのが、あなたがたの長い間行方不明だった娘よ。」老人たちがベルタルダの前に狼狽してたっているので、ウンディーネはそっと言った。すると二人は、彼女の言葉から勇気を得て、娘に腕を回した。そうして彼女を抱きしめながら、子供を返してくれた神のやさしさに感謝していると、涙が年とって疲れた顔から流れた。 しかし、ベルタルダは彼らの腕から身を引き放した。私が、貧しい年寄りの漁師とその妻の子供?信じられなかった。信じたくなかった。高慢に、彼女は美しい王女かさらに女王の娘として知られたいと望んでいたのだ。今、怒りの中で、ウンディーネが、自分の高慢さをへし折り、フルトブラントと来客たちの前で自分を辱めるためだけに、漁師夫婦をつれてきたのだと彼女は信じた。 腹を立てた娘は怒りを隠そうともしなかった。彼女はウンディーネ、ただ彼女を喜ばせたかっただけのウンディーネを非難し、漁師とその妻に向けるにはあまりに酷い言葉しか持っていなかった。 そしてウンディーネは、友達と養親を幸せにしたいと願っていたのだが、今はベルタルダ、今度は老漁師夫婦、と悲しげに耳を傾けた。 「ベルタルダ」彼女は叫んだ。「ベルタルダ、怒らないで。あなたに魂はないの?魂があればもう両親を悲しませるなとあなたに教えるわ。」 しかし、ベルタルダはただ一層怒るだけだった。そして可哀そうな両親は、彼女の侮蔑を聞くと、さらに一層悲しんだ。 客たちの方は、大声で話しており、娘に同情するものもいれば、漁師夫婦に同情するものもいた。 |

| 第28回 | top |

| それでウンディーネは騎士に、お客に話をさせて、と頼んだ。そうして彼が彼女の願いを容れると、彼女はテーブルの主賓席に歩いていき、みんなの目が彼女をじっと見ている中で、話した。 「わたしの内緒事は、ベルタルダを喜ばせると思っていたのだけど、彼女を悲しませてしまいました。だけど、わたしは本当のことを話した、と言わねばなりません。というのは、わたしにそれを話したのは、ベルタルダがほんの小さな赤ちゃんのときに、彼女を水に引き込み、そのあと、侯爵がそこを通って馬で居城へ向かった緑の草地に彼女をねせておいた人でしたから。」 「あの人の言葉に耳を貸さないで!」ベルタルダは怒り狂って叫んだ。「彼女は魔女よ、魔女だわ!」 「いいえ、わたしは魔女なんかじゃないわ。わたしを見てそれがわかる筈よ。」ウンディーネは答えた。そして客たちは、彼女の清らかな顔を眺め澄んだ青い目を覗き込むと、彼女は真実を話しているとわかった。ウンディーネは魔女ではなかった。 「もし魔女でなければ、少なくとも真実を話していないわ。」ベルタルダは、冷たい声に侮蔑を込めて叫んだ。「彼女は、わたしがこの惨めな老人たちの子供だという証拠を何ももっていないわ。」そうして、高貴な養親に向くと、こんな恥がもたらされた町からすぐに連れ出して欲しいと懇願した。 しかし、侯爵は動かず、一方侯爵夫人はきっぱりした声で言った。「わたしたちはこの部屋を出ないわ。お前も出ないでね、高慢な娘よ、真実がわかるまではね。」 すると、漁師の妻は貴婦人に近寄り、深くお辞儀して言った。「このろくでもない娘が本当にわたしの娘なら、実際わたしの娘だと思うのですが、両肩の間にすみれのようなあざがあります。このあざは左足の甲にもあります。娘をわたしと一緒に来させて…」 しかし、ベルタルダは老女の言葉を無礼にさえぎった。 「わたしは小作人と一緒に行かないわ」彼女は言った。 「だけど、私と一緒に別室に来るのよ。」侯爵夫人は言い、ベルタルダは行かなくてはならないと知った。「そうしておばあさんはわたしたちと一緒に来るように。」貴婦人は優しい声で付け加えた。 三人が宴会場から出ていくと、お客たちに沈黙がおりた。もうまもなく真実がわかるのだ。 ゆっくりと時間が過ぎた。とうとうドアが開き、侯爵夫人がベルタルダと老女と一緒に戻った。ベルタルダは蒼ざめおびえているようだった。 |

| 第29回 | top |

| 「ようやく」貴婦人は、部屋を見回して言った。「ようやく真実がわかります。わたしたちの女主人が言った通りです。ベルタルダは本当に漁師夫婦の娘です。」 それから侯爵夫妻は、養い子を後ろに従わせ、ベルタルダの本当の両親にも一緒に来るようにと言って、部屋を出ていった。 他の客たちは静かに、聞いたり見たりしたこと全てを自分の家で話そうと、抜け出し、ウンディーネは、夫と二人だけ残され、激しく泣いた。 第十一章 リングシュテッテン城への旅 騎士は全力を尽くして妻を慰め、涙を見るのは辛かったが、あんなに荒々しく勝手だった彼女が、今はやさしく愛情あふれる魂を持っていると思うと嬉しかった。 「ウンディーネが愛を通して魂を得たのが事実なら、それは人間が知っているよりもっと純粋な魂だ。」彼はひそかに考えた。 妻を慰めながら、フルトブラントはできるだけ早く町から彼女を連れ去る決心をした。 町でベルタルダは有名で、人々は彼女の生まれの不思議な話をした。しかし、彼らの間でウンディーネについて不親切な言葉を言うのは全く何も聞かれず、一方、友達と可哀そうな老漁師夫婦に対する残酷な態度のことでベルタルダを責める人は多かった。しかし、このことを騎士も夫人も知らず、またそれを話されてもウンディーネの慰めにはならなかっただろう。 祝宴の翌朝、美しい馬車が入口にとまっていた。フルトブラントと妻はリングシュテッテン城への旅に出発する準備ができていた。  騎士とウンディーネが馬車に乗り込もうとしていると、魚売り娘が近寄ってきて、魚を買ってくれるようにと懇願した。 騎士とウンディーネが馬車に乗り込もうとしていると、魚売り娘が近寄ってきて、魚を買ってくれるようにと懇願した。「町を出ていくところでね。魚は要らないよ。」騎士は礼儀正しく答えた。しかし、彼の声に、娘はわっと泣き出し、フルトブラントは、自分に話しかけたのはベルタルダだとわかって驚いた。 「どうしてそんなにひどく泣くの?」ウンディーネは、ベルタルダを家に引き入れながら尋ね、娘は、もう高慢さを残しておらず、自分の身の上を話した。 |

| 第30回 | top |

| 「わたしの養親は」彼女はすすり泣きながら言った。「わたしの養親は、あなたと老漁師夫婦に対するわたしの酷い態度に怒って、もうわたしに一緒に住んで欲しくないの。わたしにたくさんのお金を渡し、広い世界に追い払ったのよ。猟師夫婦は、その人たちにも養親は贈り物をしたんだけど、湖のそばの家に帰ったわ。わたしはとても恐ろしくて、世界に一人で取り残されたくない。それで彼らの粗末な家に行くしかないんだけど、わたしの父親だという人が―」 「実際、彼はあなたのお父さんよ。」ウンディーネは遮り、その声は重々しかった。 「たとえ彼がわたしの父でも」ベルタルダは答えた。「それでも彼は自分の家にわたしをつれていかないわ。わたしが彼または彼の妻を大事に思うか、そう彼は言ったわ、家が見つかるまで幽霊森を一人で旅しても恐れないわ。わたしが魚売り娘の服以外何も着ていなくて彼のところに行ったとしても、彼はわたしを歓迎しないでしょう。森のことを考えると震えてくるけれど、それでもわたしは彼が言う通りにやるわ。だけど、先にあなたのところに来たの。」そうして話しながら、ベルタルダは哀願するようにウンディーネを見た。「昨日のわたしの態度を許してもらおうと来たのよ。あなたは、わたしの可哀そうな両親を宴に連れてくることで、わたしを喜ばしたいと本当に思っていたと信じるわ。ああ、許して。わたしが言った厚かましくひどい言葉全部を許してちょうだい。実際わたしは今とても悲しいのだから。」 しかし、やさしいウンディーネは惨めな娘にもう言わせようとしなかった。彼女はベルタルダの首に腕を回し、言った。「ベルタルダ、愛するベルタルダ、あなたをわたしと一緒に住まわせ、わたしの姉妹にするわ。今日この日、わたしと一緒にリングシュテッテンにくるのよ。」 娘は涙を拭き、こわごわと騎士を見た。彼もベルタルダを気の毒に思い、また彼女が危険を冒して森へ一人で行くのを考えるのは楽しくなかった。そこで彼女をとりまく恐怖をあまりにもよくわかり過ぎていた。彼は彼女の臆した表情を見て、手をとり、優しい声で言った。「わたしたちと一緒にリングシュテッテンに住むんだ。そうしてわたしと妻があなたをひきうけよう。だが、何日も経ってあなたが家に着かなくてやさしい老漁師に心配をかけないように、家来を送ってわたしたちと一緒に来て、リングシュテッテン城で無事だと知らせよう。」そうして、ベルタルダに腕を貸し、ウンディーネと一緒に馬車に乗せた。騎士自身は自分の馬にまたがり、二人の脇を楽しく進み、やがて町と悲しい思いをあとにした。 とうとう、ある晴れた夏の夕方、旅人たちはリングシュテッテンに到着した。長く留守にしたあとで、騎士にはやらなければならないことがたくさんあり忙しく、そのため、ウンディーネとベルタルダだけで何日も一緒に過ごした。二人はよく城の敷地外の美しい田園を散歩した。 |

| 第31回 | top |

| ある日、ドナウ川の岸辺をぶらついていると、背の高い男が二人の方へやってきて、ウンディーネに話しかけようとした。しかし、ウンディーネは、態度がやさしいとはいえ、他人を歓迎しなかった。彼を見ると、かわいい顔をしかめ、すぐに立ち去るように命じた。首を振りながら背の高い男はそれでも従い、小さな森へ急ぎ足で歩いていき、やがて消えた。 「あれは町であなたに話しかけた人、噴水の主じゃないの?」ベルタルダは恐れて叫んだ。彼女は、ウンディーネに自分の生まれの秘密を話した男を常に恐れていたのだ。 「何も恐れないで、ベルタルダ。」ウンディーネは慌てて言った。「噴水の主にあなたを傷つけさせないわ。彼が誰か教えてあげる、そうしたらもうあなたは怖くならないわ。彼はキューレボルンといって、わたしの叔父なの。あなたのお母さんの腕からあなたをさらい、代わりにそこにわたしをおいたのは、彼だったのよ。」 そうして、ベルタルダが目を見張って耳を傾けていると、ウンディーネは青い海の下にある水晶宮の子供時代の家や、湖のそばの家で過ごした自由で無頓着な生活のことを話した。さらに、騎士の来訪、二人の結婚式の日のこと、そのときに魂、愛の力を通してだけウンディーネに与えられる贈り物、を得たことも話した。 ベルタルダは不思議な話を黙って聴いたが、聴いているうち、微かな恐怖の感情が心に忍びよるのを感じた。そしてその感情はだんだん大きくなり、とうとう、彼女と優しいウンディーネの間に壁のように立ちはだかるような気がした。 その夜、食事中、彼女は騎士が可哀そうになり始めた。彼は、確かに美しく善良な女性だが、自分たちと別の世界に属する人と結婚したのだ。 第十二章 リングシュテッテン城 さて、日が経つにつれて、城に住む人々に徐々に変化が襲った。 フルトブラントはベルタルダが美しい妻に尻込みするようなのがわかった。そしてとうとう、彼女が昔ほどにはもうウンディーネを愛さない理由を尋ねると、彼女は今はもう彼の妻がどこから来たか知っていると告げた。「そして、精霊世界を」ベルタルダは言った。「わたしは好きでないの、だってそれを知らないから。その世界とそこに棲んでいる人々はわたしを不安と恐怖でいっぱいにするのよ。」 少しずつ騎士自身は妻をいとおしげに見なくなり始め、少しずつ彼女と一緒にいるのを避け始めた。 そうしてウンディーネは、夫の愛が薄れていくのをみて、泣いた。そして騎士は、彼女の涙を見ると、彼女にやさしく語りかけるのだったが、話はしても、彼女のそばを離れベルタルダと一緒に散歩するのだった。 そのうち、ベルタルダはまたしても無礼で高慢になり、ウンディーネが我慢しても彼女をもっと分別良く振る舞わせることはできなかった。 |

| 第32回 | top |

| すると、古城の長く暗い廊下で、フルトブラントとベルタルダに幽霊が現れ始め、どれよりもひどいのは、キューレボルン、または、娘がまだ彼を呼んでいるように、噴水の主、の背の高い姿だった。 そうしてある日、フルトブラントが馬で狩りに出かけてしまった時、ウンディーネは召使全員を城の中庭に集め、広場の真ん中にある泉を覆い尽くす大きな石を持ってくるよう命じた。 召使たちは、女主人を愛していて、急いで命令に従った。巨大な石が中庭に運ばれ、まさに泉におかれようとしたその時、ベルタルダが急いでその場所にやってきた。 「泉を閉じてはいけません。」彼女は横柄に叫んだ。「わたしが毎日入浴するための水はそこから引かれているのだから。」 しかし、ウンディーネは、他の日ならよくベルタルダの願いに譲歩していたのだが、今日は自分の意志を通す決意が固かった。 「夫が留守のとき、城の主人はわたしです。」彼女は言い、声はやさしかったがきっぱりしていた。「そして泉はわたしが命じたように閉じられるのです。」 「だけど見て」ベルタルダは腹立たしげに叫んだ。「水そのものが、喜ばしい日射しから閉め出されると思って動揺しているように、泡だって盛り上がってるのよ。」 水は確かに、娘が言ったように、石にやきもきし、激高しているかのように、いきなり噴射しだした。 ところが、水が興奮すればするほど、ウンディーネは、命令が果たされるように、しかも即刻に、という決意が固くなった。 召使たちの方は、傲慢なベルタルダを満足させたいと思わず、場合によってはむしろ背く方が嬉しかった。 従って、彼らはもうぐずぐずしないで優しい女主人の意志に従い、まもなく石は泉の口にしっかりとおかれた。そのあとウンディーネは、そこにしゃがみ、無言で何か奇妙な文字を石の上に書きつけた。 その夜、フルトブラントが帰ってくると、ベルタルダは目に涙を浮かべて彼を出迎え、彼の妻の奇妙な行動について不平を言った。 |

| 第33回 | top |

| 「どうして泉を閉じるよう命じたのか教えてくれ。」騎士は、妻の方に不機嫌に向いて言った。「おかしな行いだな。」 「二人だけになったら理由を教えるわ。」ウンディーネは言った。「それは本当に重大なことよ。」 「ベルタルダに聞こえるとしても問題じゃない。」騎士は言い、自分が感じている苛立ちを隠さなかった。 「あなたがそう望むなら、彼女がいる前で話すわ。」ウンディーネは言った。「だけど、お願い、そう望まないで。」 騎士は彼女の訴えかけるような顔を覗き込み、甘い声が心に忍びこむと、自分が恥ずかしくなった。いったいどうしてこんなにきれいでやさしい妻に意地悪くできよう! こう考えてフルトブラントは口を言わなかったが、彼女が望むように彼だけに話せるようにウンディーネをやさしく部屋から連れ出した。 「ああ、これで話せるわ。」ウンディーネは言い、満足して微笑んだ。「叔父のキューレボルンが城に出没し始めたのを知ってるでしょ。わたしは不快で彼を追い払ったのだけど、何度も何度も彼は戻ってくるの。今度わたしは彼が来るドアを閉じたの。それでもうここで彼がわたしたちの平安を乱さないわ。わたしが上に書いた文字があっても、力のある男たちなら石が簡単に持ち上げられるのは事実よ。ベルタルダが要求するようにしたいなら、石を取り除いて。でも、あなたに注意しておくわ、多分キューレボルンは娘に危害を加えるって。だって彼は他の人に対してよりずっと多く彼女に悪意をもってるから。」 もう一度、妻の話を聴きながら、フルトブラントは恥じた。彼女はなんと優しいことか、彼女の全面的な愛に対してただ嘲るだけの傲慢な娘に対し、どんなに親切なことか。美しい妻の魂はまさに比類がなく、彼女に対する愛が、再び彼の心に沸き上がった。 「石を外さないでおこう。またお前が命じる何でも果たされないことはない、愛するウンディーネ。」騎士は言った。 これらの言葉に、そうしてさらに彼の声のやさしさに、ウンディーネは喜んだ。そうして、フルトブラントの手を握り、お願いを一つ聞き入れてくれるよう頼んだ。 「将来、いつか」彼女が言った。「わたしを咎めるなら、船に乗っている間とか、海や湖、小さな小川の近くにいる間に、これをしないと約束して。あなたがわたしにとげとげしい言葉を使うのを、わたしの種族の一人が耳にすることがあれば、彼らは力を取り戻し、わたしをあなたから永遠に奪い去るから。そのあとわたしは生涯青い海の下の水晶宮に住まわされるでしょう。そうして二度とあなたのところにやって来れないの、ただわたしの親族に命じられて送られれば別だけど、そのときは、ああ!、ただ大きな悲しみがわたしたち二人にふりかかるわ。だから、約束して、水の近くにいるときは、わたしが今話したことを覚えている、って。」 |

| 第34回 | top |

| フルトブラントは約束した。そうして二人は手に手をとってベルタルダを探しに行った。 彼女は、その間に、作業する男たちを呼び集めていた、そして騎士とウンディーネが近づいてくるのを見ると、大きな不満そうな声で、男たちに命令した。「もう石をどけていいでしょう。急いで、すぐにやるのよ!」 しかし騎士は、厚かましくもこんなふうに好き勝手に命令を出す娘に腹をたて、男たちに聞こえるように、すぐに叫んだ。「石は今のままおいておけ!動かしてはならん!」 男たちは、やさしい女主人がやるように命じたことを元に戻す必要がないことに大いに満足して、立ち去った。 それからフルトブラントはベルタルダの妻に対する失礼な態度をたしなめたが、彼女は怒って向きを変え部屋へ急いだので、彼の言葉がほとんど聞こえなかった。 まもなく夕食がテーブルにおかれたが、フルトブラントとウンディーネはベルタルダを待ったが無駄だった。とうとう、召使に彼女を呼びにいかせたが、小間使いは戻ってきて、彼女はどこにも見当たらないと告げただけだった。ところが、部屋には騎士に宛てた手紙が残されていた。フルトブラントは急いで手紙を開け、読んだ。 「わたしを許して下さい、騎士さま、自分がただの貧しい魚売り娘だと忘れていました。父のみすぼらしい家にまいります。そこでは再び同じ過ちを犯すわけにはいきません。ごきげんよう。あなたとあなたの美しい奥方へ」 「あなたはすぐ彼女を探しに行って連れ戻さなくてはならないわ。」ウンディーネは言った。 そうしてフルトブラントは急かされる必要がなかった。すでに、娘のあとを追いかけられるよう馬に鞍をつけるよう命じていたのだ。 ベルタルダがどっちの方角へ行ったか家来たちに訊いたが無駄だった。誰も彼女を見ていなかった。騎士が苛立って馬にまたがったとき初めて、小姓が叫びながら彼に駆け寄った。「ベルタルダさまは馬で黒谷のほうへいきました。」 即座に、騎士は谷の方角へ駆け去った。後から妻の声が「フルトブラント、フルトブラント、そこに行かないで、谷へ行かないで、フルトブラント、行かなくてはいけないなら、わたしを連れていって、お願い」と叫んでいるのが彼には聞こえなかった。 そうして、自分の叫び声が聞こえていないとわかると、ウンディーネは自分の馬にすぐに鞍をつけるよう命じて、それにまたがり、騎士のあとを追って一人で黒谷に進んでいった。 |

| 第35回 | top |

| 第十三章 黒谷 黒谷は陰鬱な場所だった。樅の木が小川の両技師に高く暗くそびえ、陽の降り注ぐ水に奇妙な影を投げかけた。 騎士が谷に入ったときは、夜になっており、小川は、岩の間を、暗く不機嫌に、ごうごうと流れた。 フルトブラントは心配して左右を見たが、探している娘の痕跡は見あたらなかった。彼女は既に危険な目に遭っているのではないかと恐れはじめ、こう考えて谷のさらに奥へ馬を急きたてた。 進みながら藪をすかし見て、とうとう地面に何か白いものをとらえた。ついにベルタルダをみつけたのか? 馬に拍車をかけて目に入った白い光の方へ進んだが、馬は主人の目を喜ばせた物体を見た途端、激しく驚き、動こうとしなかった。そこで騎士は馬から下り、今や後ずさりする馬を楡の木につなぎ、歩いて下生えを押し進んだ。 雷が山々に轟き始め、夜の露が不安な騎士に冷たく湿っておりた。 今でも地面にある白い形が見えたが、それに近づいていくと、奇妙な恐怖がフルトブラントの心を襲った。 「ベルタルダは眠ったのか?」彼は訝しんだ。「それとも、気絶したか、死んだのだろうか?」 もう彼女の間近にいて、彼女の上にかがんだ。彼女は全く身動きしなかった。彼は枝でカサカサ音をたて、刀をガチャガチャさせた。それでも彼女はそこに静かに、微動もしないでねていた。「ベルタルダ!」と彼女の名前を呼んだが、答える声はなかった。もう一度、もっと大声で「ベルタルダ!」と呼んだが、ただ悲しげなこだまが、彼の叫び声に答えるだけだった。 そこで騎士は娘にさらに近づいてかがんだが、暗闇が見つめたい顔を隠した。 不意に、谷全体が昼間のように明るくなった。稲光の鮮明な閃光がかがんでいる顔をフルトブラントに見せた。 それは恐ろしい顔だった。そして、声が、顔と同じくひどく、耳触りで虚ろに響きわたった。恐怖の叫び声をあげて、騎士は忌わしい幻から飛び退いた。だが、それは幻なのか?フルトブラントは、それが這って追いかけてくるのがわかり、ぶつぶつ言う言葉が捉えられた。「出ていけ、出ていけ。」彼には聞こえた。「外には悪霊がいる。出ていけ、さもないとお前をつかまえ、おさえつけてやるぞ。」そうして白いものは彼をつかまえようとその骨ばった腕を伸ばした。ああ!今になって、騎士は自分にこのような酷い恐怖を与えたのが誰かわかった。それはキューレボルン、悪意ある水の霊、に他ならなかった。 刀をつかみ、フルトブラントは白い姿に猛烈に突きかかった、が、それが消えるのが見えただけで、その一方、水しぶきがどっとかかり、頭から足までずぶぬれになった。 |

| 第36回 | top |

| 「わたしを追い払いたいのだろうが、そうはさせないぞ。」騎士は呟いた。「ベルタルダをこの悪霊の復讐のままにほうっておくものか。」 フルトブラントは今や馬のところへ戻ろうとしたが、馬にたどり着く前に、遠くですすり泣く音が聞こえた。それは、まだ雷が鳴り、風もまだ吹いていても、彼の耳に達した。彼は音が来るように思われた場所へ急いだ。そこ、中腹に、谷の暗闇から上へ上がろうとして、ベルタルダを発見した。 娘はフルトブラントを見て喜びのあまり、ついさっき彼に腹を立てたことを忘れた。彼にしがみつき、彼を命の恩人と呼んだ。彼女にとっても谷は恐ろしい化け物や奇怪な幻でいっぱいだったのだ。 やさしい言葉で慰め、フルトブラントは娘を馬の方へ導いた。 しかし、馬は主人がベルタルダを抱えて近づくのを見た途端、後ろ脚で立ち始め、狂ったように前足で空をかいた。 ベルタルダを乗せることはできなくて、騎士はすぐにその企てをあきらめた。馬の轡をつかんでやさしく前に引き、もう一方の腕で、おびえた娘を支えた。 しかし、ベルタルダは、黒い谷から逃れたいものの、ゆっくりとしか歩けず、一歩毎に力が弱まっていった。彼女が見つかるまでにキューレボルンは彼女に多くの嫌がらせをしていたのだ。嵐もまたその細い体を痛めつけていた。 とうとう彼女は騎士の腕からはずれ、草に落ちて、溜息をついた。「わたしをおいていって、騎士さま。わたしをおいていき、わたしにふさわしい罰をうけさせて。」 「決してあなたをおいていきません、ベルタルダ。」騎士は叫んだ。話していると、馬は前より一層激しく暴れ出した。フルトブラントが馬を御すのは不可能だった。彼にできたのは、馬を娘のいるところから数歩のところに遠ざけることだけだった。馬が彼女を踏みつけて殺しやしないかと恐れたからだった。 ほんの数歩行くと、彼女が呼んでいるのが聞こえた。「フルトブラント、フルトブラント、わたしを一人にしないで。」すでに彼女の全勇気は消えてしまっていたのだ。 ためらっていると、騎士は、荷馬車の車輪が谷を通っているでこぼこ道をゆっくりガタゴトやってくるのが聞こえた。男の声が急いで呼び返した。「すこしの辛抱だ、そっちへ行く。」 すぐ後に、二頭の白馬が木々の間から現れるのがフルトブラントにみえた。それから大きな白い幌で覆われた荷馬車が見え、最後に白い御者着を着た御者が見えた。 御者は騎士に近づき、彼がおびえた馬をなだめる手伝いをしようとした。 「知っているかな、騎士どの、どうしてあなたの馬がこんな風に震えるのか?」御者は尋ねた。「わからなければ、教えますから。この谷には悪い水の精霊が棲んでいて、わたしが最初思い切ってそこを通ったとき、わたしの馬に何度か魔法をかけたんですよ。だが、今はわたしはちょっとした呪文を覚えました。お望みなら、あなたの馬の耳にその呪文を囁きましょう。そうすれば、わたしの芦毛たちのようにしっかり立ちますよ。」 |

| 第37回 | top |

| 「呪文をやってみてもよい」騎士は言った。「あまり役に立たないかと思うが。」 すると荷馬車の御者は喘いでいる馬に静かに近づき、それに二、三の言葉を言った。すぐに馬は静止し、馬をあんなに落ち着きなく手におえなくさせた恐怖の跡形もなかった。 フルトブラントには御者が馬に何と言ったか不思議がる間がなかった。ベルタルダを谷から出したいあまりに、他の何も考えられなかった。 「わたしの馬車でご婦人をリングシュテッテンまで安全に連れ戻しましょう。」御者は言った。「楽に座れますよ、最高に柔らかい綿の袋がいっぱいですから。」 騎士は喜んでこの申し出を受けた。自分の馬は、おとなしかったが、疲れ果てているので、フルトブラントは、馬を後ろにつないで、自分もベルタルダと一緒に荷馬車に乗ることを簡単に説得された。 「道が下り坂なのが」御者は言った。「いいですよ。わたしの信頼できる芦毛たちは景気よく歩を進めるでしょう。」 こうして、御者が荷馬車の脇を歩き、彼らは出発した。 そして、ベルタルダと騎士は、柔らかい綿袋に並んで座っていたので、荷車の振動を気にかけなかった。 不意に、二人は御者の大きな叫び声にぎょっとした。 「しっかり、さあ、信頼する芦毛、しっかり、転ばないように。」 すでに、荷車は流れの速い小川の真ん中にいて、馬は足をさらわれそうにみえた。御者は渦巻く水に触れずに荷車に跳び乗っていた。 「これは、道を行く奇妙なやり方だ。」フルトブラントは御者に行った。「まっすぐ小川の真ん中に行くようだ。」 「いや、ほら、騎士どの」御者は笑った。「もう一度見れば、道に流れ込んでいるのは小川の方だとわかりますよ。ほら、川が氾濫しているんです。」 騎士は、谷全体が急速に洪水になっていくのが見てとれた。そうして、突然、これはキューレボルンのしわざだとわかった。 「キューレボルンだ。」彼は大声で叫んだ。「水の精霊キューレボルン、彼が全力でわたしたちを溺れさそうとしているんだ。彼の力に対抗する呪文を知らないか?」 「ああ、実は呪文を知ってる、」御者は答えた。「が、それを使う前に、わたしが誰かおしえなくてはならない。」 「お前が誰かはどうでもいい。」怒った騎士は叫んだ。「無駄にする時間が無いとわからないのか。水位がどんどんあがっているぞ。」 「それでも」男は答えた。「わたしの名前を聞かそう。というのは、わたしはキューレボルンだから。」 |

| 第38回 | top |

| 彼は愚弄して笑い、その瞬間に荷車は消え、ベルタルダと騎士は洪水の中でもがいていた。二人の上方に御者は上がり、彼は正しく、名乗ったように、キューレボルンだった。彼は二人の上にどんどん高くそびえていき、やがてとうとう白い大波に変わるように思われた。 恐怖に襲われた目で、娘と騎士は、波が馬に襲いかかるのを見た。馬は水の中で空しくあがいていた。それから、ゆっくりともう一度波は、さらにどんどん高く、彼らも水の下に永遠に埋もれるまで、みつめて待つ二人の頭上を後退した。 しかし、白い大波が二人に巻き返してくるまえに、二人は救われた。水の怒涛を通して、甘い声がベルタルダと騎士に流れてきた。それから、月が雲間から現れ、丘の上のウンディーネが谷を見下ろしているのが見えた。 彼女は水をなじり、ベルタルダと騎士の頭上にそそりたった巨大な波を脅しさえした。とうとう陰気にブツブツ言いながら、波は彼らの視界から消えた。 水が谷をもっと静かに流れると、ウンディーネは鳥のように素早く二人のところに飛んでいき、水が届かないところに引き上げた。二人にしばらく休むように言い、というのも彼らは疲れていたからで、彼女は少し離れたところに自分の白い馬をとりにいった。そうして、騎士にベルタルダを鞍に載せるように言って、二人を城に無事に連れ帰った。 第十四章 フルトブラント、約束を忘れる ウンディーネは、黒谷の危険からベルタルダとフルトブラントを救い、無事にリングシュテッテン城へ連れ戻したとき喜びでいっぱいだった。彼女の喜びは、夫が湖のそばの家で一緒に住んでいた頃と同じに親切でやさしくなったので、日々大きくなっていった。実際、騎士はぞんざいな言葉や態度を恥じたのだった。ウンディーネにとげとげしく話したり、彼女のそばを離れ長時間ベルタルダと過ごすことは二度とすまい、そう彼は心に思った。というのは、彼女が自分と娘にふりかかったも同然の運命から救いに急いだとき、彼は再び、閃光のように、美しい若妻の魂を見たのだった。その魂は今や彼の前で完全で非の打ちどころのない美しさで輝いていた。 ベルタルダもまた、友達のやさしさに心打たれていた。それでもう彼女のやさしい言葉を嘲笑おうとは思わず、心は冷たかったものの、以前より謙虚になった。 こうして、悩みや心配の種はリングシュテッテンから去り、城の暗い隅に幽霊が出ることはもうなくなった。 寒く凍える冬が来たが、それにウンディーネと騎士の心を凍らせる力はなかった。 |

| 第39回 | top |

| 春が来て、木々は緑になり、空は一層青が濃く輝き、小鳥たちは羽ばたき始めた。やがてツバメやコウノトリが長い冬の旅から帰ってきた。そうして城の人々は、これらが見てきた美しい地方を思って、自分たちも旅をしたいと思い始めた。 ある天気のよい夕方、妻とベルタルダと一緒にフルトブラントはドナウ川の岸辺を散歩した。騎士は、何度か川を下ったことがあり、川が貫流する素晴らしい国々やその岸辺に堂々とそびえたつ美しいウィーンの町のことを、二人に話した。 「ああ!」ベルタルダは言った。「わたしたちが、あなたが話しているこの町へ、航海できたらどんなにいいでしょう。」 そしてウンディーネは、常に友達に楽しみを与えたがっているので、言った。「ええ。まだ天気のいい春のうちに、ウィーンに行きましょう。」フルトブラントも旅を思って嬉しかったが、ただ、一度ウンディーネにかがんで囁いた。「キューレボルン、わたしたちが川を下るとしても彼の手のうちに入らないだろうか?」 美しい妻は笑っただけだった。今はあまりにも楽しくて叔父の力をおそれなかった。 それで彼らはとても浮き浮きと希望にあふれ、旅支度をした。 とうとう三人の旅行者が、従者を連れ、船旅に出たとき、万事望んだ通りに楽しいように思われた。進むにつれて、川幅が増し、豊かな牧草地の緑も多くなった。 しかし、間もなく彼らの喜びに影が忍びよった。川は、まさに、前のように滑らかに流れ、田園は旅人たちに一層愛想よく微笑むだけだったが、キューレボルンは川のこの場所で力を使えることを示し始めていた。 ウンディーネは、事実、叔父が二、三のいたずら以上をする前に、彼をたしなめた、だが、彼女が言うと悪ふざけをやめるのだったが、ほんの少しすると、相変わらず厄介をかけるのだった。 まもなく、乗組員は集まり出し、恐ろしそうに囁き、臆病そうに騎士と婦人たちをちらちら見た。キューレボルンは彼らを怖がらせていた。 フルトブラントは、彼らの奇妙な視線がわかり、怒り始めた。不機嫌にぶつぶつ言いさえした。「わたしたちを邪魔しにきたウンディーネの頭のおかしい叔父のせいだ。彼女の奇妙な親族はわたしたちをほっといてもらいたいものだ。」 こう思いながら、騎士は可哀そうな妻を不機嫌に見た。彼女は彼の一瞥がどういう意味か分かり過ぎるくらいわかり、悲しみとキューレボルンを常に監視していたことで疲れ果て、とうとうぐっすり寝入ってしまった。 しかし、彼女の目が閉じた途端、叔父は再びうんざりするいたずらを始めた。 |

| 第40回 | top |

| 船乗りたちにとって、そして実際乗員全員にとって、魔法にかけられているようだった。というのは、各々がどちらを見ようと、目の前に、水からじっと見ていたのは、非常に醜い男の頭だった。 誰もが恐怖で向きをかえ、仲間に恐ろしい頭を指し示した。しかし、どの顔にも同じ恐怖が既に描かれていた。そうして、お互いに自分が見たものを相手に話そうとして、終いには一緒に叫んだ。「ほら、ここに顔がある!いや、ここだ!」 ウンディーネは、怯えた乗組員たちが大きな悲鳴をあげたので目を覚まし、目を開けると醜い顔は全部消えた。 しかし、フルトブラントは怯えていなかった。だんだん腹が立ってきていて、妻が愛情あふれた目と穏やかな声で「お願い、水の上にいる間はわたしを責めないで。約束のことを考えて。」と懇願しなかったなら、彼女に荒々しい言葉を向けたであろう。 騎士は黙っていた。ウンディーネが、水の近くにいる間は決して叱らないようにと自分に頼んだことをよく覚えていたからだ。 すると彼女は、彼が沈黙しているのを見て、囁いた。「この船旅をやめましょう。もう楽しさは悲しみに変わったのだから。わたしたちの邪魔をするものが何もない城に戻りましょう。」 ところが、フルトブラントはあまり簡単には機嫌を直すことができなかった。彼女に不機嫌に答えた。「何故家に閉じこもっていなければならないのだ?そこでも、泉が閉じられている限り平穏なだけだ。お前のバカな親戚が――」 それ以上言えなかった。ウンディーネの手が彼の口を覆い、彼女の声が彼に黙るように懇願していたからだった。 |

| 第41回 | top |

| その間、ベルタルダは船に静かに座り、奇妙な出来事すべてを考えていた。こんな風に考え込んで座っているうちに、騎士がくれた金の首飾りをはずし、船べり越しに手にもって、うかつにも水辺にかざした。そうして、それが夕日の光にキラキラ輝いていると夢見心地で見つめた。 不意に巨大な白い手が川から伸び、首飾りをつかみ、それをもったまま水の下に消えた。 ベルタルダは恐怖の悲鳴をあげ、嘲笑いが彼女の叫び声に答えた。 すると、騎士の怒りはもう隠しておけなかった。彼は飛び上がって、わたしと親戚だと主張しないで、出てきて自分がどれだけお前たちを嫌っているか刀の突撃から思い知れ、と水の精霊たちに怒鳴った。 娘はその間無くなった首飾りのために泣いた。しかし、ウンディーネは水に手を突っ込んで、「ここでわたしを叱らないで、フルトブラント、ここでわたしを叱らないでね、さもないとあなたはわたしを永遠に失うのよ。」と時々夫に言うために中断しては、奇妙な言葉を呟いていた。 そして、実際、騎士は憤怒にうち震えたが、妻に非難の言葉を言わなかった。 とうとうウンディーネは、水の下に入れていた手を抜き出したが、その手には素晴らしい美しさの珊瑚の首飾りを握っていた。 「それを受け取ってもう泣かないで。」彼女は優しい声で言い、ベルタルダの方へ首飾りを差し出した。「海の下の宮殿からそれを持ってこさせたの。失くしたものをもう悲しまないでね。」 しかし、騎士はその首飾りに、ウンディーネの水の精霊たちとの不思議な関係の、また一つの印しかみなかった。彼はベルタルダと妻との間に飛び込み、ウンディーネの手から美しい首飾りをひったくると、川の遠くの方へ放り投げた。そうして感情にまかせて妻に向き、叫んだ。「出て行って自分の親戚と一緒に棲め!お前は魔女だ、行け、自分と同じ者たちと棲め、お前の贈り物も一緒に持って行け!行け、もうわたしたちを煩わすな!」 ウンディーネはフルトブラントを見た。青い目に涙が浮かび、罪のない幼児が泣くように泣いた。 「ああ、愛する人よ」彼女は溜息をついた。「さようなら!わたしにあなたを悪から守る力がある間、害悪があなたに触れないようにさせましょう。」 |

| 第42回 | top |

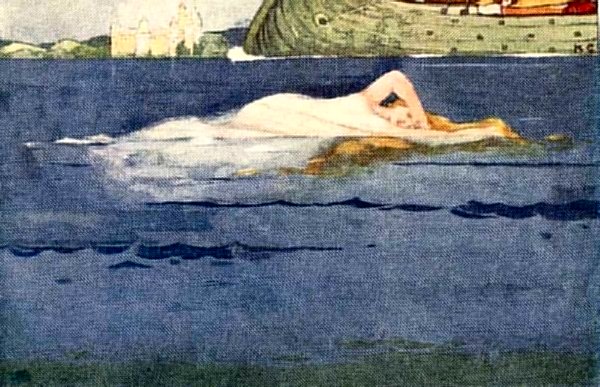

彼女は船べり越しに話しながら滑るように、川に引きこまれるようにみえた。そしてさざ波が船にうちつけ、小さく「ああ、ああ!」と言いながらすすり泣くようだった。 騎士は話した途端、自分が何をしたかわかった。妻を、魂のきれいな美しいウンディーネを、失ったのだ。空っぽの腕を伸ばし、辛い涙を流しながら、甲板の上に転がっていたが、やがて強い男は惨めさのあまり気絶したのだった。 第十五章 フルトブラントとベルタルダ 回復すると、リングシュテッテンの騎士はベルタルダとともに、城へ戻った。彼はやさしい妻を失ったことをとてもひどく嘆いたので、とうとう、彼女のために泣かなくなることはないだろうと信じ始めた。ベルタルダは彼のそばで泣き、長い間二人は、ただ美しいウンディーネのことばかり考えたり話したりして、一緒に静かに暮らした。 しかし、何カ月も経つと、フルトブラントはなくなった美しい妻のことを少しずつだんだん考えなくなり始めた。 さて、このころに、老漁師が城に現れた。彼は、そろそろ娘のベルタルダが湖のそばの侘しい家で一緒に暮らすべき時だ、と騎士に言うために来たのだった。 すると騎士はベルタルダが去ったら、城はどんなに奇妙で静かだろうと考え始めた。そう考えれば考えるほど、一人で取り残される思いを嫌った。 とうとう、彼は漁師に話し、ベルタルダを連れて行かないでくれ、と頼んだ。「彼女をわたしと一緒に居させ、妻にさせてください。」騎士は言った。 そうしてやがて漁師は騎士の望みに折れ、結婚式の日取りが決められた。 |

| 第43回 | top |

| それから、ハイルマン神父に、騎士とベルタルダの結婚の儀式を行うため、即刻城に来てほしいという手紙が送られた。ところでハイルマン神父というのは、湖のそばの家でフルトブラントとウンディーネの結婚式を行ったまさにその神父だった。 神父はフルトブラントの手紙を読み終わると、すぐに城に急いだ。 フルトブラントとベルタルダが木の下で並んで座っており、漁師がその近くにいると、神父が中庭に入るのがみえた。 三人ともはやる思いで立ちあがり彼を歓迎したが、ハイルマン神父はすぐに話し始めた。 「騎士さま、美しいウンディーネが死んでいるとは信じないとあなたに告げるために、わたしの老いた足を運べるだけ急いできました。昨夜、それからその前何夜も、彼女は夢の中に現れ、白い両手をもみあわせ、『ああ、神父さま、わたしは生きています。生きているんです。フルトブラントにわたしを忘れさせないで。再婚すれば、大きな危険が、ああ、彼にふりかかります。わたしにもあの人を守れないでしょう。ですから、わたしを助けてください、神父さま。』と泣いていました。その夢がどういう意味か、あなたの手紙が届くまで、わたしにはわかりませんでした。今わたしはきたのです、あなたをベルタルダと結婚させるためではなく、あなたの妻ウンディーネはまだ生きていると言うために。」 騎士自身、ベルタルダや漁師と同じように、心の中では神父が言ったことは本当だと信じたが、彼らは彼の言葉を信じると認めなかった。老漁師さえ、養い子をとても愛していたのだが、ベルタルダとの結婚が手配されていたのだから、これ以上遅れずに行われるのがよいと考えた。 それ故、彼らみんなが、神父が彼らの行為を非難しているのに、彼の言うことを聴こうとはしなかった。それどころか、本当は真実でないことを、つまり、彼の馬鹿げた夢を信じない、とさえ彼に言ったのだ。 悲しく頭を振りながら、神父は城を去った。もう一度話したとしても誰も自分の言葉に耳を傾けないだろうとわかった。また長居して前に出されたどの軽食も味わう気がなかった。自分の夢を誰にも信じさせることができなかったのだ。彼は悲し過ぎて食べられなかった。 翌朝、騎士は最寄りの修道院へ神父を呼びにやり、その神父は二、三日中に彼をベルタルダと結婚させる約束をした。 |

| 第44回 | top |

| 第十六章 ベルタルダの結婚式 結婚式の日は明るく晴れて明け、招待客たちは城に集まり華やかな服をきていたが、あらゆるものの上に暗雲がたちこめていた。騎士には、客たちと同じように、祝宴に誰かが欠けているように思われ、みんなの思いは美しいウンディーネに向いた。 花嫁は他の誰よりも幸せそうだったが、彼女でさえ雲が自分の空にあると知っていた。 ゆっくりと結婚式の時は長引いたが、とうとう儀式は終わり、宴が終わって、客たちは出発するのにやぶさかでなかった。 彼らが行ってしまうと、ベルタルダは、今心にかかった憂鬱を晴らそうと思い、豊富な宝石や華やかなドレスを目の前に広げるようにとメイドたちに告げた。今夜、明日着飾る服を選んでおこうと思ったのだ。 仕えているメイドたちは言われた通りにし、ドレスや宝石が新しい女主人の前に広げられると、彼女にお世辞を言い、彼女ほどきれいな人はいない、と言い始めた。 ベルタルダは彼らの称賛を喜んで聴いた。それから鏡で自分の姿を見て溜息をついた。「ああ、だけど首に現れているこの小さな茶色のしみを見て。」 メイドたちは実際、女主人が言ったように、首にそばかすがあるのがわかったが、それでも彼女をほめそやして、小さなしみは彼女の肌を余計白くみせると言った。 しかし、ベルタルダは彼らの言葉を信じなかった。つい最近自分の細い喉に現れたそばかすを取り除きたかった。 「泉の水がありさえすれば、しみは一日で消えるでしょうに。」彼女は不機嫌に叫んだ。 すると、ベルタルダのメイドの一人は密かに思った。「こんなに望んでいらっしゃる水を女主人さまにさしあげましょう。」そして一人で笑い興じながら、こっそり部屋から出ていった。 ほんの少し経って、重い足音が下の中庭から聞こえてきた。足音は前後に行ったり来たりした。 ベルタルダは、窓から眺め、微笑した。騒がしい足音は作業する男たちのもので、泉に置かれた石をどけるのに忙しくしていたのだ。彼女は、これがメイドの一人の所業だと推測したが、やはり満足げに微笑んでいた。そばかすはあと一日も美しさを損なわないだろう。泉の水はそばかすを消すだろう、彼女がそのとき気にかけていたのはそれだけだった。 |

| 第45回 | top |

| 初め、男たちは石をどけようとしたが無駄だった。おそらく、優しく若い女主人ウンディーネが石をそこに置くように命じたことを覚えていて、その場所から石をもちあげるのをあまり頑張らなかった者もいたであろう。ところが、突然、石は動き始めた。それはまるで下から押し上げられているかのようにもみえた。石はゆっくり動き、それから空中に上るようにみえ、そのあと、轟音をたてて敷石の上に転がり落ちた。 すると、ゆっくり、ゆっくり、泉の口から白い人影が、ベールをつけシクシク泣いて、上って来た。そうしてその光景を呆然とみつめていた人々は、泉から出てきた人影は女だとわかった。泣いて身悶えしながら、彼女は城の方へゆっくり悲しそうに歩いていった。  男たちは今や恐怖に駆られ中庭から逃げた。一方、ベルタルダはメイドたちとともにその蒼ざめた影のような姿を窓から見つめていた。窓の下を通る時、それは悲しそうにすすり泣きながら上を見上げた。そうして花嫁に、ベールの下に城の女主人ウンディーネの美しく悲しい顔がみえた。 ベルタルダは、行って夫の騎士を連れてくるように、とメイドたちに大声で叫んだが、彼を探しに行く勇気のある者はみつからなかった。 さまよう者は、引き返したいかのように、ゆっくりと進み、彼女がとてもよく知っている階段を昇り、長く静かな廊下を通り、歩くにつれて、涙をさらに激しく流していた。 長い廊下の端の部屋に騎士はいた。彼が永遠に過ぎ去った日々を思いながらそこに立っていると、足音が廊下をゆっくりやってくるのが聞こえた。彼は耳をすました。そうして、聴いていると、足音が自分のドアの外で止まった。 柔らかい指がコツコツとたたき、それからとても静かにドアが開けられ、フルトブラントは、長い鏡の前に立っていたので、振り返らずに、白いベールをつけた人影が入りドアを閉めるのが見えた。 |

| 第46回 | top |

| 「石が泉から取り去られ、わたしはあなたのところに来ました。そしてあなたは死ななければなりません。」小声が言った。 ああ、彼のところに来たのは、ウンディーネ、彼の美しいなくなったウンディーネだった。彼は、どんなに彼女の顔を見たかったことか、だが、最後に彼女を眺めてから変わっていないかとベールが外されることをどんなに恐れたことか。 「もしあなたが昔のように麗しいなら、もしあなたの目に昔のような優しい魂を見れるなら、死ぬ時あなたを眺められるようにベールをはずしてくれ。」騎士はたどたどしく言った。 静かにウンディーネはベールをあげ、フルトブラントは、花嫁にした日と同じくきれいな彼女を見た。彼は、彼女を眺めていると、広い世界全体でウンディーネを愛したように誰も愛したことはなかったと分かった。 彼はかわいい顔のほうにかがんだ。すると、ウンディーネは、騎士に口づけし、彼をひきよせて抱擁し泣いた。そうして彼女が泣くと涙が彼の心そのものに流れ込み、彼も泣いた。そっと彼女は彼をソファに横たえた。そして彼女の腕に抱かれながら、フルトブラントは死んだ。 それから悲しそうにウンディーネはソファから起き上がり、悲しそうに部屋から出た。 「わたしの涙が彼の心に落ち、とうとう、悲しみそのもので、それは破れた。」彼女は、青白いベールをつけた人影は、おびえた召使たちの間を、スーッと通り抜け、言った。 「わたしの涙が彼の心に落ち、とうとう、悲しみそのもので、それは破れた。」彼女は、おびえた召使たちの間を、青白いベールをつけた人影となって滑るように動きながら、言った。 そうして思い切って彼女の後をつけた者は、彼女が泉の方へゆっくりとおりていくのを見た。 第十七章 埋葬 さて、ハイルマン神父は騎士が死んだと聞いて、ベルタルダを慰めるために城へ急いだ。ほんの前日に娘と騎士を結婚させた神父は、すでに幽霊のでる家から逃げてしまっていたのだ。 しかし、ハイルマン神父は、花嫁の傲慢な精神には慰めが必要ないとわかった。彼女は騎士を失った悲しさよりウンディーネに腹を立てていた。実際、フルトブラントが自分から奇妙な奪い取られ方をしたことを考え、彼女は大声で叫んだ。「なぜフルトブラントは水の精霊を家に連れてきたの?彼女は人魚より悪い。彼女は魔女、魔法使いよ!」 すると老漁師は、残酷な言葉を聞き、彼女を黙らせて言った。「フルトブラントが死ぬことは神の思し召しだったのだ。そして見棄てられたウンディーネだけが、魂の大きな哀しみで彼の死を泣いているのだ。」 だが、ハイルマン神父がベルタルダを慰めるために必要とされなくても、彼の出席は騎士の埋葬に必要だった。 遠くないところに、リングシュテッテン卿や他の彼の家系の人々が贈り物をしたことがある小さな村の教会があった。その墓地に騎士が眠らされる手配がされた。 |

| 最終回 | top |

| 彼の楯や冑が棺の上に置かれ、一緒に埋められることになった。というのは、リングシュテッテンの騎士には将来それらを身につける息子がなかったからだった。 決められた日には、十字架を持つハイルマン神父を先頭に、会葬者たちはゆっくりと墓地へ歩いていった。 すると、ゆっくりと、白い服に包まれ、大きな悲しみに身悶えしている人影がやってきて、悲しみの印としてみな黒い服を着ている会葬者たちに加わった。白いベールの人影に気づいた人々は、恐怖に襲われ、お互いに身を寄せ合った。他の人々は、彼らがこんなふうに怖がっているのを見て、恐怖の理由を知ろうと向きを変え、まもなくこれらの人々も脇へよけた。というのは白い服の人影はまさに彼らの真ん中にいたからだった。 会葬者たちの間の混乱を見て、兵士の中には、勇敢であろうとして、それが務めでもあるので、白い人影に話しかけ、追い払おうとさえする者もいた。しかし、彼女はスーッと素早く彼らを通りすぎ、前方へ、やはり小さな教会の方へ、ついていった。 ベルタルダの近くを歩いていたメイドたちは、白いベールの人影がまもなく自分たちのそばにくるのを見て、害を被らないように、後ずさりした。それで影のような形が新しい花嫁の近くにいることは簡単だった。 ゆっくりと、音も無く彼女は動き、あまりに音がないので、ベルタルダには幽霊の姿が聞こえず見えなかった。 とうとう会葬者たちは墓地に着き、墓の周りに集まった。すると、ベルタルダは、頭を上げ、白いベールの人影がそばに立っているのが見え、それはウンディーネだとわかった。 恐怖はベルタルダに、ベールの人影をそっとしておくように、と囁き、怒りはベルタルダに、すぐ出ていけ、とそれに命令するように告げた。そうして怒りの方が我を通すところだった。というのはベルタルダは話そうと口を開いたのだ。しかし、ウンディーネは頭を振り、憐みを乞うかのように両手を差し出した。 すると、ベルタルダはウンディーネが自分に示してくれたあらゆる優しさ、とりわけドナウ川の船旅でいかにいとおしげに珊瑚の首飾りを自分に差し出したかを思い出し、そう思い出すと、冷酷な心が溶けて、彼女は泣いた。 その瞬間に、ハイルマン神父は祈り始め、会葬者全員が騎士の楯と冑がもう入れられた墓の周りに膝まづいた。 お祈りが終えられると、客たちは立ち上がったが、白いベールの人影はもう見えなかった。 ただ、彼女が膝まづいていた場所に、清らかな水の流れが土から噴出した。静かにそれは騎士の墓の周りに流れ、それから進んで、やがて小さな村の教会を通りすぎて流れる川に合流した。 やがて、村人たちは清らかな流れを指差しては、厳かな囁き声で、その清らかな小川は他ならぬウンディーネ、可哀そうな見棄てられたウンディーネなんだ、こうして愛するフルトブラントを囲み守っているのだよ、と子供たちに話すのだった。 |

|

|