2016年 1月

1月31日

白菜を頂きました。外側がかなり剥いてある様子で、Tさんが「なんせ無農薬だから、アブラムシがね」と言うから「塩水につけると良いそうだから」「ありがとう」。ここでちょっと会話が変だと思いました。よくよく話したら、アブラムシがついてるのは人にあげられないので、その部分を剥いて持って来たらしい。彼女の「ありがとう」は外側は自宅にあって、それを塩水に浸けたらという私の提案に感謝していました。私の方は持参した白菜にたとえアブラムシがいても塩水に浸けるから平気と言ったつもりでした。

何とも訳しにくい英語の inclusive。私が訳そうと思う候補としては「受容的」と「多様性を認める」。英辞郎 on the WEB で近いのは「inclusive community どんな人でも受け入れようとする地域社会」。「受容的」をネットで調べるとセラピーやカウンセリング関係で出てくるから、inclusive の訳でよさそうです。

例によってTさんと散歩。途中で自転車を引いてよたよた歩いてる(殆ど動かない)人と出会いました。「大丈夫かな?」と二人で振り向いたりしたんですが・・・Tさんが「ああいう人が車を運転して、逆走したりするのよ。80歳になったら法律で全員の免許を取り上げるべきよ。」と言う。「気持ちは分かるけど、強制はいけない。そういう考え方は物騒だ。(笑)」と私。

受容的態度を身につけるのは難しい。難民問題に直面しているドイツはまさに受容的態度で偉いと思うし、色々な課題に直面しながらも、全難民排除とはしていない。

1月30日

やっぱり寒いですね。外は雨と思ったら、時々白っぽく見えて雪混じりなのかも。午前9時半、室内は9.5度。エアコンを点けても暫くは15度位、昼前には雨が上がり、気づいたらエアコンをつけた室温は20度まで上がっていました。

Amara字幕のQAが返ってきました。全く素晴らしく訂正され、とても自然な日本語で嬉しい限りでした。おまけに「なぜそう直すか」のコメント付きでした。ありがたいことですが、ここで疑問。翻訳料も安いですが、QAはその4分の1の賃金です。私ならやりたくないなあと(自分の翻訳のまずさを棚にあげて)思ってしまいます。

元ファイルはWordですが、Windows7のopenOffice で開いたら、互換がうまくなくて下線が文字に重なり何も読めない。Word はVista機に入っているので、そっちを使っていました。すると、Chromeで「XPとVista はもうサポートされなくなったのでChromeもサポートされなくなる」と出ましたよ。やれやれ。

employer of choice ってよく使うんですかねぇ。前回、「選ばれたる職場」と訳し、今回は「選ばれる企業」と訳しました。こういう所で働きたいと皆が思うような会社のことです。We careってどう訳すんですかねぇ。どの広告でもよく載せる用語だそうですが、「誠心誠意」かなぁ?「真心を込めて」はどう?と提案したら、もう一人の人に「違う」と言われました。彼女の提案は「顧客重視」なんですけど、なんだかくさい言い回しだと思っちゃう。We care. 当社は親身になってお世話します。プログレッシブ英和中辞典(第4版)ですって。

坂岡真著「鬼役 弐 刺客」を読みました。なかなか面白い。将軍は徳川家斉で、私が読んだ本の中では一番よく出てきます。子作りしかしなかった暗愚の将軍ですね。鬼役というのは将軍の食事の毒見役のことで、まつげ1本食事に落としても首がとぶんだそうです。お役ご免のことではなく、切られた首を抱いた形で家に戻されるってことです。

1月29日

Amaraのテキスト翻訳をしていたら、rapport という単語が出てきました。未知の単語なんですが、フランス語で「ラポール」。もともと臨床心理学の用語で、セラピストとクライアントの間に相互に信頼し合い、安心して自由に感情の交流を行える関係を示すのだそうです。(フランス語だから最後の t は読まないのか)などと考えていて、ふと気づきました。

「ヘルシーランドらぽーれ」というのが以前あったんですよね。この「らぽーれ」も「ラポール」も rapport のことなんですよね、きっと。そういう意味のネーミングだったんですねぇ。そのヘルシーランドは閉館して、ネットを見ると「施設が壊され、健美の湯系列で再オープンらしい」噂のことが書いてありました。噂は真ならずで、今はとっくにスーパーになっています。ネオステンドのお稽古に行く度に近くを通るのですが、道路に常にガードマンがいて、交通整理の旗を振ってくれます。

potential の訳が難しいですね。「潜在的」と訳しちゃうのは簡単だけど、potential employee 「潜在的従業員」とはどういう従業員のことか教えてください」という質問がネットにありましたよ。「社員になる可能性のある人」のことです。まだ採用するかどうか決まっておらず、面接に来たとかそういう人ですね。うまい言葉が見つからなくてやっぱり「潜在的」と訳してしまったところもあります。

1月28日

今日まで暖かく、明日からまた寒くなるんですよね。ルリと散歩したら家が近づくに連れて、歩き方がトロトロ。Tさんが「お車で出かけよう。」と言うとさっさと歩く。車が大好きらしい。「騙したら悪いんじゃない?」と言ったらほんとに出かけるとのこと。「グリーン・マルシェでマラコイデスを買おう。一緒に行く?」グリーン・マルシェとはパン屋さんかと思ったら、農協なんだって。

今日まで暖かく、明日からまた寒くなるんですよね。ルリと散歩したら家が近づくに連れて、歩き方がトロトロ。Tさんが「お車で出かけよう。」と言うとさっさと歩く。車が大好きらしい。「騙したら悪いんじゃない?」と言ったらほんとに出かけるとのこと。「グリーン・マルシェでマラコイデスを買おう。一緒に行く?」グリーン・マルシェとはパン屋さんかと思ったら、農協なんだって。彼女が買った野菜アイス・プラントを頂きました。この白っぽく毛羽立ったように見えるのは塩。収穫が近い頃に食塩水をあげるんですって。だから生食しても「ほんのりと」塩味がするということなんですが、葉が部分的に塩辛いところがあって、水が飲みたくなりましたよ。初めて聞いたし初めて食べました。私はちぢみほうれんそうを買いました。緑が濃いので甘いかなぁと思って。

花友宅のカランコエを挿し木中。「霜にやられちゃった。」そうで、本体は葉がくすんで多分ダメでしょう。「大事なの?」と訊いたら「ピンクで綺麗な花が咲くの。」と残念そうでした。枝分れしたこのチビちゃんが少し緑っぽいので、葉はダメにしろ、茎が生きていればもしかして蘇るかなぁと試しています。

花友宅のカランコエを挿し木中。「霜にやられちゃった。」そうで、本体は葉がくすんで多分ダメでしょう。「大事なの?」と訊いたら「ピンクで綺麗な花が咲くの。」と残念そうでした。枝分れしたこのチビちゃんが少し緑っぽいので、葉はダメにしろ、茎が生きていればもしかして蘇るかなぁと試しています。こんなことをしているから、Amaraのテキスト翻訳は進まないねぇ。明日が締め切りなんだけど、誰も手を挙げていないファイルも残っています。

1月27日

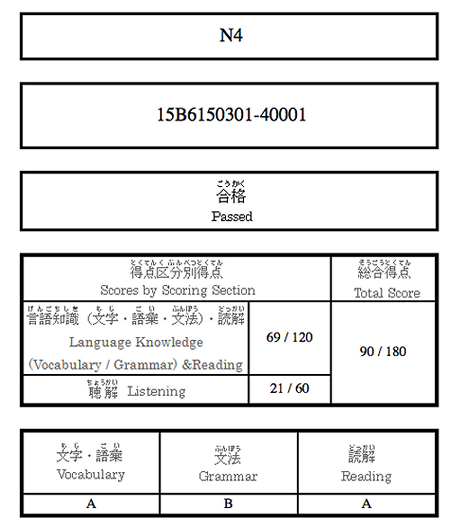

Aの日本語能力検定試験N4レベルの発表がありました。やりました!90点以上合格で、ぴったり90点。「良い馬は障害物すれすれに跳ぶんだ。」「あなたよりも私の方が日本語を勉強したよ。」などと笑い合いました。JLPTのサイトはアクセス数が多くてなかなかつながりません。結構受験者が多いんですね。

Aの日本語能力検定試験N4レベルの発表がありました。やりました!90点以上合格で、ぴったり90点。「良い馬は障害物すれすれに跳ぶんだ。」「あなたよりも私の方が日本語を勉強したよ。」などと笑い合いました。JLPTのサイトはアクセス数が多くてなかなかつながりません。結構受験者が多いんですね。今日はネオステンドお稽古日。いつもは勝手にやって何も訊かない私ですが、今日は質問がありました。線描きの液の作り方が絵の具:ソリッド液=2:1なんですけど、絵の具でなくて金粉末だとどうなる?です。Sさんは金で塗りたいけど、液と混ぜると全体が黒くなってしまう、それを解消するには?と似たような質問。

バーナーをかけると金が浮き上がると実験してOKでした。しかし、ここで又新たな問題が発生。本部から「金」として買ったものの色が違う。Sさんの金は別の時期に「銅」として買ったものと色が似ているんですよね。「こりゃひどい」と皆でブーブー。

バーナーをかけると金が浮き上がると実験してOKでした。しかし、ここで又新たな問題が発生。本部から「金」として買ったものの色が違う。Sさんの金は別の時期に「銅」として買ったものと色が似ているんですよね。「こりゃひどい」と皆でブーブー。私のは真ん中。Sさんのは左、先生のは右。実物はSさんのはもっと赤っぽい。「これじゃダメだから買い直す。」とSさんは言う。「買い直してまた銅みたいなのが来たらどうするの?どれも金として売ってるならね。」大して使わないから必要な時に私のをあげるよ、などと話していたら、先生が「古いけどあげる」と。やさしいねぇ。

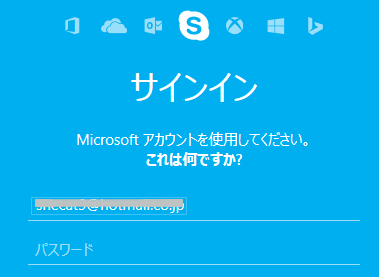

Skypeは、最初の画面でメールアドレスを入れ、パスワードを入力しようとすると2番目の画面に移動しパスワードを入れさせられていました。

Skypeは、最初の画面でメールアドレスを入れ、パスワードを入力しようとすると2番目の画面に移動しパスワードを入れさせられていました。そのつもりでアドレスだけでEnter を押すとこの画面。「これは何ですか?」って何だ。どうも更新された結果、最初の画面でパスワードを入れられるようになったらしい。

庭のローバイにメジロが8羽。もう花が終わりかかっているのだけれど、まだ蜜が吸えるのかしら?いよいよ食べるものがなくなってきたのかもねぇ。そろそろオレンジジュースでもあげよう。

1月25日

姉から荷物が届いたので、電話したら出なくて、その後ルリと散歩に出かけました。帰宅してもう一度電話すると、散歩中に向こうから電話していたようでした。午前中ずっとどか雪で午後は片付けに3~4時間かかったらしい。今年はねぶたの集金係で、三三五五お金を納めに来るので、落ち着かないらしい。そういう風習ってあったの?一度も聞いた事がない、一軒いくらと訊こうとしたが、忙しそうだし、止めてしまいました。

荷物はりんごと蕪漬け。蕪浸けはおいしいのだけど、ポテトチップみたいに薄い。もっと肉厚の方が好みだなぁと思って食べたのだが、それも姉が漬けたのではなく頂き物なんだって。じゃ仕方がないね。

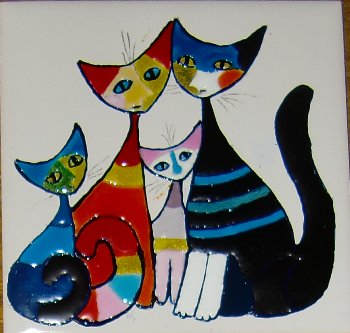

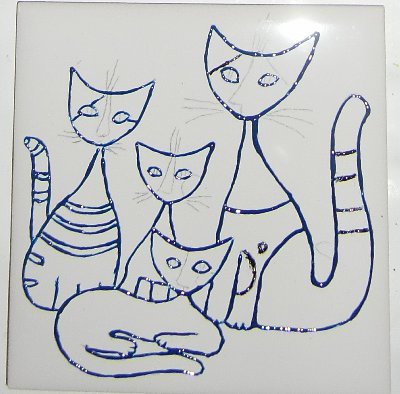

ひげはまだだけど、色載せは終了。右の猫の縞模様も修正したけれど、色が微妙に違うでしょ?もっと丁寧にやればほぼ同じ色も作れるんでしょうけど、ま、いいかとやるとこんなものです。

ひげはまだだけど、色載せは終了。右の猫の縞模様も修正したけれど、色が微妙に違うでしょ?もっと丁寧にやればほぼ同じ色も作れるんでしょうけど、ま、いいかとやるとこんなものです。左側の猫の顔も余った液を混ぜて作ったから微妙な色ですね。6cc作った液を使い切ったので、明日は兜用の液を再度作って仕上げます。

1月24日

こちらは昨夜パラパラと雨が降った位で雪は降りませんでした。ルリと散歩した後、車でうどん屋さんに。いつもはTさんの首の後ろに陣取るルリは私の膝に来ます。私が左手をドアの取っ手に載せてるとルリが前足でトン、左手をドアから放し又載せると、又もやトン。「これナ~ニ?」と訊いたら、「押さえてろって」。膝の上で不安定だから両脇から押さえててって事のようでした。

猫の色載せはここまで出来ました。あともう少しですが、縁取りしていない部分は液が流れ込んで混じってしまうので、今晩遅くに再開するか明日やるしかありません。目を入れないと絵は生きないですねぇ。

猫の色載せはここまで出来ました。あともう少しですが、縁取りしていない部分は液が流れ込んで混じってしまうので、今晩遅くに再開するか明日やるしかありません。目を入れないと絵は生きないですねぇ。右の猫の青い縞に黒が流れ込んでいます。こういう失敗もあるからねぇ。もう一度縞部分に色載せして直さなくちゃならないのね。

これは15cm角のタイルです。結構細かいので描くかどうか迷いました。細い線を描くことがほぼ不可能なので、和紙で適当なものがないかと探しても見当たらず、結局全部自前で描いてしまった。やればできるもんですね。ネオステンドアートは面倒がらず忍耐が必要です。(でも菖蒲はやめとけばよかった。)

これは15cm角のタイルです。結構細かいので描くかどうか迷いました。細い線を描くことがほぼ不可能なので、和紙で適当なものがないかと探しても見当たらず、結局全部自前で描いてしまった。やればできるもんですね。ネオステンドアートは面倒がらず忍耐が必要です。(でも菖蒲はやめとけばよかった。)マーク・ピーターセンの本は英語ではあまり参考にならなかったが、日本人がよく間違える顕著な例を示していると考えればいいのだと思う。大学にもよるのでしょうが、今は大学でこういう講座もあるんでしょうね。はるか昔の私の大学時代には、先生に英語を直してもらったりしませんでした。レポートを書いて出して、評価を貰ってオシマイ。出したレポートも返却されませんでした。

1月23日

ニコラス・ケイジ主演「トカレフ」を観ました。娘が何者かにトカレフで撃たれて死ぬ。父親はロシアンマフィアだと決め付けてどんどん殺して行く。どうして彼らだと分かる?子供達が遊んでいたから銃を見つけて暴発したんじゃないのかな?と思いながら観ていたら、そのまんまの結末で唖然としました。ヤフーのユーザーレビューを見たら、「なんでこんなつまらない映画があるんだ。」とあって笑いました。まさにその通り。

今日の気温5~-1度。雪が降るかも知れないというので、路面の残雪を片付けて、明日に備えました。

今日色載せを始めたタイル画です。これじゃまだ何とも評価できませんね。

1月22日

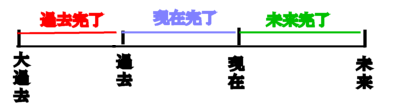

マーク・ピーターセン著「英語塾」を半分ほどまで読んでいて、「これは誰をターゲットにしているのか?」と考えてしまいました。前置詞 at, in, on の違いから until(till), by の違い、時制、仮定法など、既知のことばかりです。彼の教えている大学生(明大生)は「習わなかった」と断言しているらしい。教わっても忘れただけだと思います。完了形の説明で図があったのだが、

これと似ていました。私はこんな風に教えていたんですけどね。いつも時間軸を表すこの線が曲がって右上がりか右下がりで、気にしていたものです。

日本語の「た」は過去でないという説明で、

「来た、来た」― こちらに「来つつある」状況ですね。

家を出る時、「カギを持った?」―今カギを持ってるか?と訊いてる。

これらは英語で過去形にすると確かに変です。Aに「た」を訊かれたら答えられるようにしとかなくちゃ。

will は単に未来を表すだけで、辞書に「つもりだ、だろう、でしょう」とあるのは嘘っぱちと著者は言う。これは他の本にもそう書いてあるので、著者の恨み(?)がこもっているのかもしれない。おまけに辞書の例文の訳は I will be seventeen next birthday.(次の誕生日で17歳になります。)となり、(17歳になるでしょう)とはなっていない、と指摘するのだが・・・どうなんでしょうか。こういう辞書の意味につられて、何でも「でしょう」とつける大学生が間違っていると私には思えるのだが。

現在進行形は大前提として「現在進行中の動作」を表し、「~している」という意味だと教えるが、「だからと言って、The bus is coming. を「バスが来ている」と訳すのは間違いだよ。それだとバスがもうそこにいるってことだからね。この文が示しているのはバスが来つつあるってことだからね。」と念を入れて教えたことがあります。それと同じことではないのかな。

この本のあちこちに下線が引いてある。いや、わざわざ下線を引かなくても高校の英文法の本を参照すればちゃんと書いてあります。(^^;

それに図書館の本に下線を引いても返却したら二度と見られないのに。

この本のあちこちに下線が引いてある。いや、わざわざ下線を引かなくても高校の英文法の本を参照すればちゃんと書いてあります。(^^;

それに図書館の本に下線を引いても返却したら二度と見られないのに。映画の台詞から例文をとっていることが多いんですが、「ローマの休日」の最後で記者たち個人個人に挨拶する場面ですが、俳優を除いた記者たちは本物の記者なんですって。13人と書いてあるから挨拶の場面を見て数えてしまいました。

1月21日

今日はKさん宅。路面が凍ってる所があるかと心配したが、OKでした。雪の為出かけられず途中にしていた絵の続きです。まだ仕上がっていないし、画像もピンボケ。万作の縁取りの色を白にすべきでした。細い花びらなのに縁取り分が加算されて見た目が太く見えます。

今日はKさん宅。路面が凍ってる所があるかと心配したが、OKでした。雪の為出かけられず途中にしていた絵の続きです。まだ仕上がっていないし、画像もピンボケ。万作の縁取りの色を白にすべきでした。細い花びらなのに縁取り分が加算されて見た目が太く見えます。帰り際、「そうそう税務署からメールが来てた。」と彼女。e-Tax の話です。ギョギョ。去年苦労したから、今年の準備としてフォルダにファイルを入れてあったけど、どこだっけ?と少し確かめてみました。「またやり方が変わってるみたい。あなたが来てから~。」そんなに頼られても・・・。きちんと資料を保存してあるのには感心しますがね。

帰宅したら、玄関口に4リットルの焼酎ビンが2個。中身は多分水だと思うけれど、どういうわけ??? 誰が置いたんだろう?暫くするとチャイムが鳴るからてっきり置いた人だと思って出ちゃったら、「大和ハウスですが、アンケートをお願いできますか?」オーノー。

図書館に予約した本が明日で取り置き期間が過ぎるので、受け取りに行きました。マーク・ピーターセンの本。最初に面白かったから彼の本を3冊予約を入れて、2日後に受け取りに行ったら、2冊しか準備されてなかった。残りの1冊を受け取るのが面倒になっちゃってた。というのも、他の本と話が重複してるんだよね。本として出版するなら、いくら思いいれがあっても話題を精選すべきでしょ。

1月20日

昨日姉にタイル画を送ったんですが、電話がかかってきました。小鳥や猫の絵も気に入ってくれたみたい。メジロの目が可愛いって。そうでしょう。腕が上がったって。以前あげたのは初心者の頃で、ひどかったからねぇ。何も知らないとそれでも喜んでくれましたが。

昨日姉にタイル画を送ったんですが、電話がかかってきました。小鳥や猫の絵も気に入ってくれたみたい。メジロの目が可愛いって。そうでしょう。腕が上がったって。以前あげたのは初心者の頃で、ひどかったからねぇ。何も知らないとそれでも喜んでくれましたが。猫の色載せが終わりました。とても綺麗にできたんですが、色の組み合わせがイマイチかなぁ。これらの猫の目は細いけれど、獲物を狙って走ろうという時、瞳が膨らんできます。近距離に合わせようと準備するようです。Siriusと遊ぶ時、瞳が大きくなったらとびついてくると目安にしてるから、よく分かる。

我が家と隣半分の路面に車輪で固められたところが氷になっていました。別に困らないけれど、みっともないからチリトリではがして、東面へ片付けました。暗渠にフタをした歩道を歩いたら、アパートの前だけは全然片付けてなくて、凍ってるので怖かったです。実家の方は今年は雪が少なく、庭の路面が見えてるそうです。

1月19日

どの絵を描こうかな、と画像を加工しては止めて、無駄に1日を過ごしてしまった感じです。1枚だけ仕上げました。この図柄は以前描いたんですが、かなりイメージが違います。ドレスはやはり難しい。

どの絵を描こうかな、と画像を加工しては止めて、無駄に1日を過ごしてしまった感じです。1枚だけ仕上げました。この図柄は以前描いたんですが、かなりイメージが違います。ドレスはやはり難しい。昼近く、向かいのおばあちゃんが雪かきしているから角シャベルを借りて、私も少し作業。おばあちゃんの年齢を訊いたら88歳だって。毎年雪かきするのは、お向かいの家族ではおばあちゃんだけです。エライ!

「ヘラクレス」2014年版を観ました。12の偉業で、ヒドラとかネメアの獅子との戦いを見たかったんですけど、確かにあったけれど、むしろその後というような話で、戦いはスタートして数分でオシマイ。しかし、その後の話でも結構面白かったです。戦闘シーンも迫力がありました。

ヘラクレスは「ゼウスを父とする人間の子」の筈なんですが、この映画ではそれは本当なのかというスタンスです。でも力はやはり超人的です。仲間の予言者も予言では死ぬ筈が、ヘラクレスが矢を途中で止めたせいか生きていて、最後に「I'm supposed to be dead by now.」(今頃は死んでる筈なんだ)と言う。神が出てきて、イザという時助けてくれる、などというのが何もなかったのが、逆によかったかな。

1月18日

未明に雪、朝からは雨で溶けちゃうかなと思ったけど、甘かったです。午後から近所では雪かきをしていたけど、私は自宅の玄関先だけ。あまりに水気が多いので、明日には溶けるかなぁと期待したのもあるけれど、小雨ながらずっと降ってるので。

未明に雪、朝からは雨で溶けちゃうかなと思ったけど、甘かったです。午後から近所では雪かきをしていたけど、私は自宅の玄関先だけ。あまりに水気が多いので、明日には溶けるかなぁと期待したのもあるけれど、小雨ながらずっと降ってるので。写真は我が家の庭。ロウバイの木が重さでかなり下まで垂れているので、折れやしないかとちょっと心配しました。

猫の絵が一昨年のくすのき祭で売れてしまったので、また描き出しました。この線描きが書道と同じで手を浮かせて描くのでなかなか難しい。曲線がなだらかに、くにゃくにゃしないように気を遣います。線が太くなったり細くなったりしてもみっともないし。この線描きは私としてはうまくできた方です。色載せは明日。線描きを乾かしてからの作業となります。

猫の絵が一昨年のくすのき祭で売れてしまったので、また描き出しました。この線描きが書道と同じで手を浮かせて描くのでなかなか難しい。曲線がなだらかに、くにゃくにゃしないように気を遣います。線が太くなったり細くなったりしてもみっともないし。この線描きは私としてはうまくできた方です。色載せは明日。線描きを乾かしてからの作業となります。瀬川貴一郎著「空蝉同心隠書 闇夜の鉄砲」をもう少しで読み終わります。この空蝉同心シリーズはこれで全部読了です。出鱈目に借りてるから最終刊を前に読んじゃった。

YouTube で「大岡越前」(東山紀之版)を見ました。忠相の母(松原千恵子)が、つれあいである筈の忠相の父(津川雅彦)を「お父さん」と呼ぶんですけど・・・これどういう関係と思っちゃいましたよ。泥棒だとして地蔵を捕縛する場面も喜劇っぽくしてあるんですが、ああいう場面を皆さんは楽しんでみるのかなぁ。非常につまらなかった。

1月16日

延び延びにしていたフローリングを買いに行きました。1m1000円未満。レジに向かう途中ふと猫の餌が目に入り、いつも700円位で買っていたものが500何円。それで手にして、レジでは「1900何円です。」何気なく2000円札を出して、「? このキャットフードいくら?」と訊いたら、900何円だって(@_@)。調べて貰ったらやはり売り出しで500何円の方が正しかったのよ。驚いた!!

たまたま2品しか買わなかったから気づいたんだけど、こんなこともあるんですね。

延び延びにしていたフローリングを買いに行きました。1m1000円未満。レジに向かう途中ふと猫の餌が目に入り、いつも700円位で買っていたものが500何円。それで手にして、レジでは「1900何円です。」何気なく2000円札を出して、「? このキャットフードいくら?」と訊いたら、900何円だって(@_@)。調べて貰ったらやはり売り出しで500何円の方が正しかったのよ。驚いた!!

たまたま2品しか買わなかったから気づいたんだけど、こんなこともあるんですね。マーク・ピーターセンが『日本人の英語はなぜ間違うのか?』で中学校教科書の誤りを指摘しているらしいのですが、それに対する開隆堂側の反論と知恵袋の第3者の意見が面白かったです。私も知恵袋の方とほぼ同じ意見ですが、“I hope so. But I didn’t test it yet.”(教科書の文)に関して下線部はI haven't tested it yet.と現在完了にすべき(MP)なんですが、ネット上には現実に過去形も沢山。中学校でそういう文があってもいいかなと思います。

“If I’m rich, I’ll give all the street children food, clothes, and love.”(教科書)。この文にはやはりひっかかりますね。仮定法過去にして、“If I were rich, I would give all the street children food, clothes, and love.”が正しい。仮定法過去が指導要領の範疇外なら別の文にすべきだと思います。

つまり私の見地からはこの教科書でどうしてもまずい点は1点だけですね。「現行『サンシャイン』を使い始めた生徒はまだ大学生にはなっていません。そのことを知らずに、ご自身が指導している大学生の間違いの原因を直接「現行」の中学校教科書に求めているとしたら、あまりにも事情を知らなすぎます。」という部分は強力パンチだねぇ。

1月14日

昨日の本の続きですが、サリンジャーの The Catcher in the Rye (ライ麦畑でつかまえて)の話があります。村上春樹が訳し、彼の言葉として「この『君』っていったい誰なんだ?」を紹介。『君』は原文のyouですが、一般の人をさすyouは訳しません。村上はわざわざそれを訳していた挙句、そういってるんですね。つまり訳本を読むと、「この『君』って誰?」と読者は思う。一方ネイティブである著者が原文を読んだとき、「このyouって誰?」とは思わない。著者は学校教育で誰でもないyouは教えてないんじゃないか、と疑問を呈していました。いえいえ、「一般の人を表すyou, we, they」とちゃんと教えていますよ。

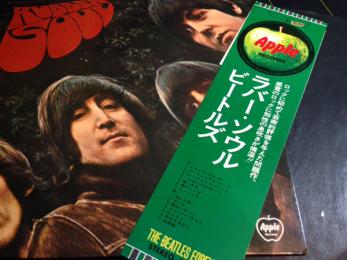

村上春樹の本は「ノルウェイの森」しか読んだことがありません。ビートルズの歌にNORWEGIAN

WOOD というのがありますが、それからとった題なの?あの歌の題名って「ノルウェイの森」なのかしら? wood は木材という意味で woods

と複数形で森なんだけど?と思っていました。マーク・ピーターセンによれば「ノルウェー産の木材」らしいです。やはりね。

村上春樹の本は「ノルウェイの森」しか読んだことがありません。ビートルズの歌にNORWEGIAN

WOOD というのがありますが、それからとった題なの?あの歌の題名って「ノルウェイの森」なのかしら? wood は木材という意味で woods

と複数形で森なんだけど?と思っていました。マーク・ピーターセンによれば「ノルウェー産の木材」らしいです。やはりね。ビートルズのNorwegian Wood の歌詞

I once had a girl, 以前女の子をひっかけた

or should I say, she once had me...てか 僕が引っかかったというか

She showed me her room, 部屋に入れてくれた

isn't it good, norwegian wood? いいでしょ ノルウェー産の木よ

She asked me to stay 彼女は、泊まってね

and she told me to sit anywhere, どこでも座ってと言った

So I looked around 見回したら

and I noticed there wasn't a chair. 椅子がなかった

I sat on a rug, 敷物に座って

biding my time, drinking her wine ワインを飲みながらチャンスを待った

We talked until two 2時まで話してた

and then she said, すると彼女は言った

"It's time for bed" 「寝る時間ね」と

She told me she worked in the morning 彼女は「明日仕事があるの」と言って

and started to laugh. 笑い出した

I told her I didn't 僕は(仕事が)ないと言って

and crawled off to sleep in the bath 這い出て風呂場で眠った

And when I awoke, 目が覚めたら

I was alone, 僕は一人だった

this bird had flown この小鳥は飛び去っていた

So I lit a fire, だから火をつけた

isn't it good, norwegian wood. いいじゃん ノルウェー産の木

とまあ、思わせぶりな彼女の態度に期待したら、はぐらかされて頭に来たから彼女のお気に入りのノルウェー産の木でできてる部屋(家具?)を燃やした、ざまぁみろ、みたいな歌ですね。この辺のことは村上春樹も知ってたらしいです。調べるとこの歌の初期の邦題自体が「ノルウェーの森」で、そう名づけた高島(忠夫の弟)が「間違えた」とコメントしてるらしい。画像の曲名2つ目がノーウェジャンウッド、もうノルウェーの森ではなくなっています。

1月13日

久しぶりのネオステンドお稽古日です。お休みは3人。保存しておく箱が不足かと思ったけれど、やりくりして何とか収まりました。一応クラブ代表だから皆がうまく行くように少しは気遣いしてるんですよ。汚さないよう下に敷く紙も無く、事務室に新聞紙を貰いに行ったりしました。そういう類は置きっ放しなんだけど今は臨時の部屋なので無いんです。やっぱり少しは不便です。

久しぶりのネオステンドお稽古日です。お休みは3人。保存しておく箱が不足かと思ったけれど、やりくりして何とか収まりました。一応クラブ代表だから皆がうまく行くように少しは気遣いしてるんですよ。汚さないよう下に敷く紙も無く、事務室に新聞紙を貰いに行ったりしました。そういう類は置きっ放しなんだけど今は臨時の部屋なので無いんです。やっぱり少しは不便です。家に帰ってからも少し作業して、線描きまでは終わらせたかったんだけど、集中力が続かない。小鳥がまだ終わってないけど、載せますね。

「ニホン語、話せますか?」(マーク・ピーターセン著)を読み始めました。最初から可笑しいですね。安室奈美恵の「NEVER END」、2000年の沖縄サミットのイメージソングで、彼はそもそも日本語の歌詞に英語が入っていると気づかなかった。彼には「ねぶれい、ねぶれい」と聞こえ、二人の日本人に訊いたら、一人は「沖縄語かな」、もう一人は「眠れ~、眠れ~」。それでYouTube で聞いてみました。確かにね(笑)。「ねぶれい」が正しいんじゃないでしょうか。作詞作曲が小室哲哉ですから、歌詞はあまり脈絡がなくナンセンスですね。

1月12日

今日は寒くてキーボードに入力しようとしても指がかじかんで、エアコンを点けました。夜に天気予報を見たら最高気温が6度だって(@_@)。二階でも8度。寒いわけです。便座の温度も上げて・・・。

猫達もコタツの中からあまり出なかったんですが、エアコンを点けたら、こんな風に寛いでいます。Sirius

は皮膚が痒い痒いで引っ掻いて傷を作ってしまう。左目の上辺りでピンクっぽいのはその傷なんですが、薬を飲ませようと取り出してくると、察してスタコラサッサとどこかへずらかろうとするんですよね。以前に飲ませてから数ヶ月経ってるのに。「勘違いだぞ~」とばかり他のことをしてるとまた近寄ってくるので、そこで股の間に仰向けに挟んで口をこじあけ、薬をポイです。

猫達もコタツの中からあまり出なかったんですが、エアコンを点けたら、こんな風に寛いでいます。Sirius

は皮膚が痒い痒いで引っ掻いて傷を作ってしまう。左目の上辺りでピンクっぽいのはその傷なんですが、薬を飲ませようと取り出してくると、察してスタコラサッサとどこかへずらかろうとするんですよね。以前に飲ませてから数ヶ月経ってるのに。「勘違いだぞ~」とばかり他のことをしてるとまた近寄ってくるので、そこで股の間に仰向けに挟んで口をこじあけ、薬をポイです。朝方は雨で図書館へ行くのを思いとどまったのですが、結局大して降らず、夕方やはり出かけました。

Aの日本語の勉強。「広島は島でできていますか。」を訳してほしいと言う。Is Hiroshima made up of islands (or an island)? と英語にすること自体は簡単なんですけど…。曲者は「できている」ですよねぇ。 It is made of gold. (金でできている)だって、学校では「金で作られている。」と訳していたと思う。「できる」にしても、「彼女ができた」とか今までも泣かされる表現があったねぇ。「あの二人はできている」なんてどうですか?困った日本語ですね。(^^;

1月11日

「007 スペクター」を観ました。先日「007 スカイフォール」を観たから、短期間に2つ続けてみたことになります。wikiであらすじを読んだのですが何だかよく分からなくて、映画を観てから別のサイトでまたレビューなどを読みました。昔同僚が自分の父親を「007ばかり見ているしょうもない親」と評していて、「007は楽しいからそんなに悪いことじゃないと思う」とかばった記憶があります。

ストーリーはとにかくアクションシーンは派手で楽しめるものとなっています。最初の場面で向かいのビルがこちらに向かって崩れてくる場面なんか見てて「ウォウォウオ」と声が出ちゃった。

wikiの「秘密兵器など」の項目に「アストンマーチン・DB10」なる車が書いてあるんです。撮影用に8台、プロモーション用に2台製造されたそうなんですが、映画では大して活躍しなかったような。切羽詰まって逃げてるのに、弾が入ってなくて使えなかった機関銃や、運転手射出機構でボンドは飛び出し、車は川に落ちてオシマイ。これはつまんないですねぇ。これだけの為にオリジナルの車を10台も作ったの?です。

ジェイムズボンド役のダニエル・クレイグ。身長178cmだそうですが、やはり小さく見えますねぇ。歴代のジェイムズボンドからすると約10cmほど背が低いらしいですが、比較しなくても背が低く見えるのは何故なのかな?

ジェイムズボンド役のダニエル・クレイグ。身長178cmだそうですが、やはり小さく見えますねぇ。歴代のジェイムズボンドからすると約10cmほど背が低いらしいですが、比較しなくても背が低く見えるのは何故なのかな?これは最初の方の場面。ほんとにこんな所を歩いてるものかしら?

YouTube

の自動字幕ダウンロードツールを見つけました。元の自動字幕の精度が低いのであまり使えないかもしれませんが、使う時もあるかと念の為インストールしておきました。

YouTube

の自動字幕ダウンロードツールを見つけました。元の自動字幕の精度が低いのであまり使えないかもしれませんが、使う時もあるかと念の為インストールしておきました。1月9日

左はガイラルディア。強い花です。葉っぱも黄ばみ、冬越しすればいい位に思っていたのですが、蕾から花が開きました。

左はガイラルディア。強い花です。葉っぱも黄ばみ、冬越しすればいい位に思っていたのですが、蕾から花が開きました。右は室内においているカランコエの挿し芽です。小さいので花は咲かないだろうと思っていたのですが、これは蕾ですね。葉っぱにギザギザが少なく丸い感じですが、種類が違うんでしょうか。これもKさん宅から来ているので正体不明です。

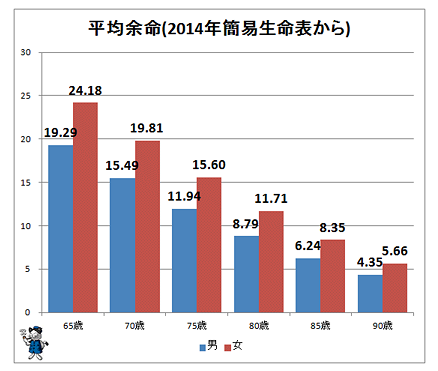

お隣と平均寿命の話で、老人が増えてる日本はどうなるのか、自分はあと何年生きるのか、などと話していたんですが、平均寿命とはどう計算しているのかが疑問でした。2014年で男性は80歳位、女性は87歳位。この年齢から自分の年齢を差し引いて、あと何年生きると計算していたんですが。

お隣と平均寿命の話で、老人が増えてる日本はどうなるのか、自分はあと何年生きるのか、などと話していたんですが、平均寿命とはどう計算しているのかが疑問でした。2014年で男性は80歳位、女性は87歳位。この年齢から自分の年齢を差し引いて、あと何年生きると計算していたんですが。調べてみたら、「平均寿命」とは、例えば2014年ではその年に生まれた0歳児が女性では平均87歳まで生きるということなんだそうです。つまり2014年に0歳の人の平均余命のこと。

それであと何年生きるかの方は、「平均余命」だそうで、現在の自分の年齢を基に算出するようになってるようです。上の表のようになっていました。

1月7日

Aのクッキング。アジア食品を扱う大きなスーパーを見つけて買い物をしたそうで、写真が送られてきたのが2日前。その写真の一部が左の画像なんですが、「糯米」って何の為に買ったのかな?と思っていました。

Aのクッキング。アジア食品を扱う大きなスーパーを見つけて買い物をしたそうで、写真が送られてきたのが2日前。その写真の一部が左の画像なんですが、「糯米」って何の為に買ったのかな?と思っていました。 次に送られてきたのがこの画像です。「あ、そう。煎餅を作ったの。煎餅って糯米で作るかな?まあ、いいでしょう」と思いました。

次に送られてきたのがこの画像です。「あ、そう。煎餅を作ったの。煎餅って糯米で作るかな?まあ、いいでしょう」と思いました。本人も「おいしそうですね。」と満足そうだったし。(煎餅は小麦粉か粳米でつくるんですよね。おかきは糯米で作るんだけど。)

これが最後に送られてきた画像。

これが最後に送られてきた画像。We couldn't unstick the nikuman from the back paper and even from the plate.

(肉マンを下の紙や皿からはがせなかった)って。肉マンがテカテカ光っています。(^^;;

で、今度は別の rice flour でやってみるとのことです。

なぜ米の粉だと思ったのかねぇ。flour ってそもそも小麦粉のことなんだけど、彼女にとってただの「粉」の意味しか持たなかったのね。問題は「薄力粉」でweak flour と訳したんだけど、そんな名前で売ってないとすれば?

wiki によると、たんぱく質が8.5%以下の小麦粉が「薄力粉」なんですって。英語版はあるんだけど、ドイツ語版の「小麦粉」が見当たらない。

1月6日

菜園にいた花友ご主人に新年の挨拶。「あれ?今年初めてだった?」と言われました。「(あなたは)京菜は花しか食べないんだよね?」「葉も食べるけど。」で、頂きました。買い物に行って帰りに持ってきたんですけど、1株切ったらしく、沢山ありますねぇ。お昼に3分の1ほど食べた残りがこれだけあります。

菜園にいた花友ご主人に新年の挨拶。「あれ?今年初めてだった?」と言われました。「(あなたは)京菜は花しか食べないんだよね?」「葉も食べるけど。」で、頂きました。買い物に行って帰りに持ってきたんですけど、1株切ったらしく、沢山ありますねぇ。お昼に3分の1ほど食べた残りがこれだけあります。「日持ちがしないから新聞に包んで、ビニールに入れ冷蔵庫の野菜室に立てて入れると良い」とネットにあったけど、我が家では「立てて」は入らないと思うので、とりあえず水に浸けておきました。明後日までには食べちゃおうっと。

11月に挿し芽したカリブラコア?八重ピンクが蕾を持ちました。ちょっと楽しみ。

11月に挿し芽したカリブラコア?八重ピンクが蕾を持ちました。ちょっと楽しみ。今日は曇っていてちょっと寒い。最高気温は12度。でも1日の大半は10度以下でした。

New York Times を読みました。モランボン楽団が突如として中国から帰国した話です。Some reports have said the band’s members were handpicked by the country’s leader,Kim Jong-un.(報道によると、現指導者の金正恩(キムジョンウン)自らメンバーを選んだ、と言われている。)

handpick は「手ずから選ぶ」なんですね。選ばれたら有難迷惑だねぇ。コンサートのリハーサルまでしていて、当日に何も言わず帰国なんて他国のことではあるけれど、スゴイと言うか呆れたというか。

1月5日

Aから送られてきた画像です。Eisblumen

(ice

flowers)と呼ぶそうですが、日本語では氷紋だと思います。田舎にいた頃は窓ガラスにできて、朝日にキラキラ輝く様子にみとれたものですが、家族の誰とも話題にしたことはありませんでしたね。北海道の方のブログで「窓ごおり」という表現も見ました。

Aから送られてきた画像です。Eisblumen

(ice

flowers)と呼ぶそうですが、日本語では氷紋だと思います。田舎にいた頃は窓ガラスにできて、朝日にキラキラ輝く様子にみとれたものですが、家族の誰とも話題にしたことはありませんでしたね。北海道の方のブログで「窓ごおり」という表現も見ました。昨夜メールを書いていたら、そのAからチャット。「中が餡で外側がライスの甘い餅はどうやって作る?」という質問です。「甘い餅は知らない。」と言ったら、「スーパーの左にあった」って、(いっぱいあるじゃないのさ)(^^;

おはぎじゃないし、稲荷寿司じゃないし…。もしかしてコレ?とメールで「あんまん」の画像を送ったら、「そう!」と言う。クックパッドのレシピを後で翻訳して送る、で終わったんですが。

英語の料理用語というのは私の頭に無いですね。「生地」はdough、「こねる」はknead、「薄力粉」はweak flour、「ぬるま湯」はlukewarm water、「ねかす」?私はleave(放っておく)としたんですが、後で英語のサイトが見つかって、let the dough rest ですって。

近所の人と出会ってお喋り。一人は「七福神巡り」で2万歩歩いた、もう一人は「自彊術」に行ってきたそうです。新春起動という感じがしましたね。

昨夜は息子が来たので、「ご飯を作る間入力してて」と字幕をやらせました。入力が終わって時間の同期は私がやったのですが、何か呟いているような所の入力が無い。「?」の私に「『こんな感じですね』と言ってる。それって要るの?」どうなんでしょう?「~ができました」と言ってるのに、「~が得られました」と入力されてる。(^^;意味上は正しいんですが、QAの人が面食らうだろうと思いますね。「はい」とか「じゃあ」は入力されていません。その辺はセンスあるねぇ。

昨夜は息子が来たので、「ご飯を作る間入力してて」と字幕をやらせました。入力が終わって時間の同期は私がやったのですが、何か呟いているような所の入力が無い。「?」の私に「『こんな感じですね』と言ってる。それって要るの?」どうなんでしょう?「~ができました」と言ってるのに、「~が得られました」と入力されてる。(^^;意味上は正しいんですが、QAの人が面食らうだろうと思いますね。「はい」とか「じゃあ」は入力されていません。その辺はセンスあるねぇ。画像はカランコエ。カウントダウンです。蕾が白っぽいところからすると黄花かな?

1月3日

ずっと天気が良くて溜めておいた雨水も使い切り、風呂水を鉢にかけてる状況です。

変わりばえのしない毎日ですが、猫達の話。私の両脇に1匹ずつ居座って、お互いに何の邪魔にもならないみたいなのに猫パンチの応酬。勢い余って、私の腹ばかり殴ってます。

Aから写真が送られてきました。何も文章がありません。この写真の意味は何かなぁ?これは温度計みたいだけどただの飾りかな?どう見るんだろう?と考えていたんですが・・・いやただの温度計でした。ずうっと下に青い液柱が見えます。マイナス11度ですねぇ。おお寒!今日8時46分の気温らしい。我が地域はその時間帯5~6度だと思います。今日は北海道でも最低気温はー3度みたいですよ。

Aから写真が送られてきました。何も文章がありません。この写真の意味は何かなぁ?これは温度計みたいだけどただの飾りかな?どう見るんだろう?と考えていたんですが・・・いやただの温度計でした。ずうっと下に青い液柱が見えます。マイナス11度ですねぇ。おお寒!今日8時46分の気温らしい。我が地域はその時間帯5~6度だと思います。今日は北海道でも最低気温はー3度みたいですよ。10時頃、ルリと散歩に行って、その後Xファイルを観て、合間に字幕をやって、小説を読んで、あっという間に1日が終わりました。寝坊しているから昼がとても短い。(^^;

1月2日

昨日の記事で、図を入れ替えましたが午前1時から3時までが丑の刻なんですね。だから「丑三つ時」は2時半です。また、今で言う正午も意味が分かりました。午前11時~午後1時が午の刻、その丁度真ん中だから正午なんですねぇ。夜に「剣客商売」を観たんですが、鐘が1つ鳴ったら、「暮れ六つだな」と言ってて、その後にもう1つ鳴っていましたが画面が切り替わってお仕舞いでしたねぇ。

「オレオレ詐欺」と思われる電話がかかってきました。

男:「もごもご」 私:「は?」 (多分ここで息子の名前を言うと期待してるのかな?)

男:もう一度「もごもご」 私:「どちら様ですか?」

男:「(はっきりと)小林です。」 私:「どんなご用ですか?」

男:「(はっきりと)間違いです。」

早々に退散してくれました。Wさんが警察から仕入れた情報によると、1万件に1件詐欺に引っ掛けられたら上々なんですって。詐欺も楽じゃないのね(と同情してもしょうがないけど。)

YouTube に「風とともに去りぬ」日本語字幕版がありました。ちょっと見てみましたが、字幕は実際に話してる分の約半分、でも上手です。昔でゆっくり話してるのにこうですからねぇ。最近の早口には字幕はついていけないような気がしました。

Amara 字幕。QAだと思ってクリックしたら、まだ終了してなかったビデオでした。お正月になったから途中にしておいたら、48時間経って権利喪失したのだと思います。途中まで作業した人に悪いからsend back しようとしたら、そのアイコンが無い! 仕方ないから作業を終わらせましたけど、やれやれ。

1月1日

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。時代劇を観たり時代小説を読んだ1日でした。それでいつも気になっていた江戸時代の時刻の数え方を調べてみました。小説を読んでいると時間が進むにつれて、数字が増えたり減ったりして、どういうこと?と疑問でしたので。

整理したのが左の画像です。当時は明け六つ、暮れ六つ、と言って、そこが夜と昼の分かれ目。1刻というのが2時間。今年の干支の申は16時(午後4時)ですね。

整理したのが左の画像です。当時は明け六つ、暮れ六つ、と言って、そこが夜と昼の分かれ目。1刻というのが2時間。今年の干支の申は16時(午後4時)ですね。幽霊が出る「丑三つ時」とは1刻を4等分した3つ目、つまり3時半?

「お江戸日本橋七つ立ち」の七つは午前4時で、午前4時に日本橋を出発、「高輪夜明けて提灯消す」で、高輪で夜が明けるというのは午前6時。「おやつの時間」は八つ(午後2時)。当時は1日2食だったのでおやつを食べたそうです。

なぜ1~3が無いのか?庶民には時計などありませんから寺の鐘で時刻を知っていたのですが、3つ捨て鐘というのがあって、四つ目から時刻を知らせる鳴らし方があったそうです。

当時は日の出と日の入りを基準にしていたので、文字通り「昼」と「夜」の時間の長さが違って、1刻=2時間とは限らないんですって。