2018年 9月

9月29日

今日は1日雨だからネオステンドや絵手紙、ネット上の動画などで時間をつぶしていて、メールを見たら「Skypen wir heute am Samstag oder morgen am Sonntag? 今日土曜日か明日日曜日にスカイプ?」とありました。(え?もう4時半だなぁ)と思いながらSkypeで呼び出してみると、Aはちゃんと応答してくれました。

NHKウェブニュースを読んで、「みんなの日本語12課」を勉強しました。会話問題で「自治会役員を引き受けてもらえませんか?」にまず断りの返答、次に何か言われて「わかりました。では引き受けます。」となります。何を言われたら引き受けますか?Aは分からないと言うので「仕事は何もしなくていいです。名前だけ貸してください。」(^^; そう言われたら私は引き受けるよ、と。自治会って何?と訊かれ、その英語は分かりませんでした。それで、私の説明は「私は〇〇に住んでいる。その小さな地域での...(決まり? レクリエーション? 自治会の役割って何かなぁ)」と詰まっていたら、Aは分かったらしくドイツ語で呟いてさっさと意味を書いていました。検索したら residents' association でした。

その間にホームステイ中のインド人、H君が帰宅。彼と英語で短い会話、その後「Hはドイツ語のレベルがBの初め、学校では英語で授業を受けてる」などと噂。「じゃドイツ語は私やSさんより少しだけベターですね。」と私。「Hは聞こえてて向こうで笑ってる」とのこと。

Skypeの接続が最悪で、途中でフリーズしてしまったので、再起動し直して今度は音声だけでやりました。

9月28日

絵手紙お稽古日。くすのき祭の役割分担の話などで先生は手持無沙汰に見えました。チャンスだから、今日の見本の絵を出してもらい撮影、私の絵を見てもらい、ちゃっかり不備な点をチェックしてもらいました。(^^)

Kさんと一緒に帰る。「実がたくさん付いてる」と言うので見たらスゴイ。これはコブシの木の筈。近づいてみると意外と汚い感じに見えました。白い斑点が病気か虫のように見えたのです。でも帰宅して調べたらこれが普通らしい。コブシが結実するなんて知らなかったです。

Kさんと一緒に帰る。「実がたくさん付いてる」と言うので見たらスゴイ。これはコブシの木の筈。近づいてみると意外と汚い感じに見えました。白い斑点が病気か虫のように見えたのです。でも帰宅して調べたらこれが普通らしい。コブシが結実するなんて知らなかったです。Kさんと一緒に外食。彼女は自分の分としてピザとドリアを注文、そしてバナナと何とかのドリンクを注文。「え~?!」店員に「食べてからドリンクは考えます。」と私が訂正。ビックリしたなぁ、もう。Kさんの頭がオカシクなったと思ったよ。そんなに食べられる訳がありません。結局「ドリアではなく、牡蠣だけだと思った」らしい。そして満腹でピザは食べられなかったので包んでもらいました。

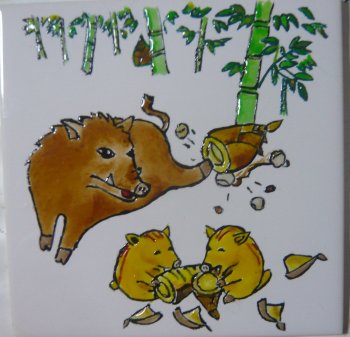

イノシシはお稽古日に線描きして昨日彩色したもの。他の2枚に比べて親の茶色が薄いです。

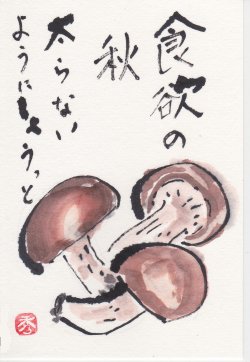

イノシシはお稽古日に線描きして昨日彩色したもの。他の2枚に比べて親の茶色が薄いです。下2枚は以前から作ってあって、微調整が必要だったり、嫌になって途中にしておいたものを仕上げたものです。実は昨夜寒くて布団の調整がうまくいかず、眠りが浅かったのです。そのうち、Shinが吐く音が聞こえたりして早朝に起きてしまいました。そのときに時間つぶしに作業したものです。

9月26日

ネオステンドお稽古日。先生に電話で15cmタイル2枚、絵具白・黄・茶を注文しておいたので、忘れずに受け取らねば後の自宅作業ができません。くすのき荘への往復とも雨が降らなかったのでラッキーでしたが、この土手道の茅がすごく伸びて自転車で通ると手を掠めてチクチク。市役所近辺はいつも刈られているのに、こっちはいつも遅いよなぁ。

ネオステンドお稽古日。先生に電話で15cmタイル2枚、絵具白・黄・茶を注文しておいたので、忘れずに受け取らねば後の自宅作業ができません。くすのき荘への往復とも雨が降らなかったのでラッキーでしたが、この土手道の茅がすごく伸びて自転車で通ると手を掠めてチクチク。市役所近辺はいつも刈られているのに、こっちはいつも遅いよなぁ。猫の図柄と一緒のクリスマスリースを作ろうと皆に見せました。Mさん「毛のふわふわ感をどうする?」、誰でもそう思うよね。理屈はグラデーションを利かすしかないのです。できるかどうか分かりません。でも以前は「できない」のレベルだったのに、この頃は「挑戦できる」のレベルになっていると自分でも思っています。

こちらは帰り道にはっとしたカンナの赤い花。路傍に勝手に生えているという感じです。オレンジ色のカンナは見たことがあるのですが、これは本当に赤い。

こちらは帰り道にはっとしたカンナの赤い花。路傍に勝手に生えているという感じです。オレンジ色のカンナは見たことがあるのですが、これは本当に赤い。帰宅後、ノラが来てるか確認して餌をあげ、私が空腹で「少し何か食べてから...」と思ったら、思い出した!。でがけに向かいのSさんと顔を合わせ、「痩せたんじゃない?」と話をしたのです。急性膵炎になって食べるものがないという話だったのでPCで調べてあげると言ってあったのでした。無責任にも忘れるところでしたよ。

結局何を食べても膵臓に負担がかかる訳ですが、負担の少ない食事を、ということなのです。一応病院の管理栄養士のメニューを発見。食材としては、ほうれん草の葉先、卵の白身、白身魚、お粥、etc. で、「ほうれん草の茎や卵の黄身はどうするのかな?とっておいて誰かにあげるしかないねぇ。」などと話しました。彼女は「120円でサンマが...」食べたいと思ったのでしょうが「ダメ」ですね。白身魚ってスーパーであまり売ってないような気がします。大変ですね。基本は油を使わないで「煮る・蒸す」の料理です。

9月25日

ココで(え? hedgehog がアナグマ?)という例文に遭ってビックリ。どうも「不思議の国のアリス」の訳だけらしい。(hedgehog って私も訳したことがある。確か挿絵も入れた筈)と調べたら2か所ありました。「はりねずみハンス」と「うさぎとハリネズミ」ですね。

大体にして例文にある「玉は生きたアナグマで、the balls were live hedgehogs,」からしてオカシイです。

アナグマって画像のようなタヌキに似た動物で体長は40~50cm、一方ハリネズミは人間の掌に載るサイズで、丸まる習性があります。だからボール代わりになるんですよね。アナグマならフラミンゴの首をバット代わりにボールとして打てやしません。情景は、アリスがバット代わりのフラミンゴの首をまっすぐに伸ばしても、フラミンゴはすぐぐにゃりとたわませてしまうし、ボール代わりのハリネズミは丸まったり体を伸ばしたりするから打ちにくい、じれったいというものです。それを想像すると楽しいのに、それがアナグマではねぇ...。この「不思議の国のアリス」の本文はコチラにあります。挿絵にあるのはハリネズミですね。

というわけで悩んだ末メールを差し上げたのですが、「ありがとうございます! ずいぶん前のやつなので読み直しますが、たぶんご指摘の通りだと思います。修正します!」と返信をいただきました。良かった。

久し振りにTさんから野菜をいただきました。この頃また野菜が高くなってきているので助かります。

久し振りにTさんから野菜をいただきました。この頃また野菜が高くなってきているので助かります。今日は間歇的に大雨、ノラに会えず。

9月24日

そしてコミュニティを読んでみたのですが、次元が違う議論ばかりで参考にはなりませんでした。ただ議論そのものは面白かったです。

残った液で作った10cmタイル画。茶トラではなく、キジトラ(黒の縞模様)にしたかったのですが...今のいい加減なやり方ではできないと気付き、途中から方針を変更しました。

残った液で作った10cmタイル画。茶トラではなく、キジトラ(黒の縞模様)にしたかったのですが...今のいい加減なやり方ではできないと気付き、途中から方針を変更しました。顔の白毛部分がヒゲで黒くなってしまったので、全面白を塗り、乾いてからヒゲを描きました。下書きが消えたので、ヒゲがどこにあるのか分からない...。

これは何かって?今夜は中秋の名月だそうです。雨模様で月なんか出ていないだろうと思ったのですがね。肉眼では真ん丸に見えたけど、写真では雲がかかっています。

これは何かって?今夜は中秋の名月だそうです。雨模様で月なんか出ていないだろうと思ったのですがね。肉眼では真ん丸に見えたけど、写真では雲がかかっています。9月23日

出来上がり。角が生えているのは

buck 雄鹿、生えていないのは doe 女鹿なんですね。トナカイというのはシカ科で唯一、雌雄共に角があるのだそうです。

出来上がり。角が生えているのは

buck 雄鹿、生えていないのは doe 女鹿なんですね。トナカイというのはシカ科で唯一、雌雄共に角があるのだそうです。関係ないけど、ドレミの歌で日本語は「ドはドーナッツのド」、英語は「Doe, a deer,

a femaie deer (Doeは鹿、女鹿)」です。

ネットサーフィンをしていたら、変なサイトを見つけました。SongAahというのですが、英語の歌と日本語の訳が書いてあります。そして訳がどの歌も滅茶苦茶。誰が訳したの?日本人?外国人?翻訳ソフト?という感じです。更にこのサイト名で検索すると知恵袋に「http://www.songaah.com/ja/lyrics/witch-doctor.html この歌詞の解釈教えてください」とあり、ベストアンサーがまた奮っていて「常人には解釈不能」。

更に検索するとコチラが出てきました。witch doctor とは「呪術医」で、「魔女の医師」ではありません。呪文の英語が以下のようにあります。

Ooo eee, ooo ah ah, ting tang Walla walla, bing bang

Ooo eee, ooo ah ah, ting tang Walla walla, bing bang. ...

この訳がなんと、

「パラリンリリカル パラポラマジカル

ピピルマピピルマ プリミンパ」

アニメに出てくる魔女っ子の呪文です。うまいもんだ。

最後に呪文のような津軽弁の聞き取り。

40秒後、「ここでうまれたトリ あどのトリ みな食て まて

(ここで産まれた鳥のうち、他の鳥はみんな食ってしまって)

こればり のごて。(こればかり 残って)

ふとりで これ いる どごで (ひとりでこれがいるものだから)

[標準語解説]

「くに かえねして のごて しまた(食うに 食われず 残ってしまった)」

9月22日

昨日雨のせいでノラを見かけず、今日は空腹だろうと庭を見るとシートに座っていました。私を見ても立ち上がらず写真を写そうとしたら、ちゃっかりドアの前に移動。食事後再び前のシート上に移動して、今度は立ちませんでした。

昨日雨のせいでノラを見かけず、今日は空腹だろうと庭を見るとシートに座っていました。私を見ても立ち上がらず写真を写そうとしたら、ちゃっかりドアの前に移動。食事後再び前のシート上に移動して、今度は立ちませんでした。4時からSkype。前回「っぱなし」を勉強した際、「『たまま』と同じだが、『っぱなし』には(予想に反して)とか(習慣に反して)の感情が含まれる」と説明しました。ところが、調べるとそれだけでもないんですね。「1時間歌いっぱなし」とは言えるけれど「1時間歌ったまま」は変です。「っぱなし」には『行為の繰り返し』の意味も含まれるんですね。それで repeat と教えたら、彼女は文を訳す時 again and again を入れていたから分かったと思います。

A宅ではインド人の青年がホームステイすることになっています。5時半過ぎに「今日はここまで。掃除をしなくちゃ」とのこと。「彼を迎えるために? In order to welcome him?」 そうだと言うので「掃除を頑張ってね」と言ったらゲラゲラ笑いだして「う、嬉しくない(掃除は嫌いだ、の意味でしょう)」

ここまでできました。今日は時間的にはあまり作業していないんですが、今晩中には出来上がりそうです。トナカイって英語じゃないし...何語かと調べたらアイヌ語でした。「真っ赤なお鼻のトナカイさんは♪」は英語では

Rudolf the red nosed reindeer

(ルドルフ、赤鼻のトナカイは)と歌われ、 reindeer がトナカイですね。

ここまでできました。今日は時間的にはあまり作業していないんですが、今晩中には出来上がりそうです。トナカイって英語じゃないし...何語かと調べたらアイヌ語でした。「真っ赤なお鼻のトナカイさんは♪」は英語では

Rudolf the red nosed reindeer

(ルドルフ、赤鼻のトナカイは)と歌われ、 reindeer がトナカイですね。混合樹脂液はタイル画をあと1枚ほど描けそうな位残っていますが...粘々して納豆のように糸を引いちゃうので作業しにくいです。

9月21日

寒いと思ったら20度以下なんですね。今日は1日中雨です。雨の中を買い物に出かけ、花友宅を通ると、ご主人が傘をさして出かける様子。「この雨の中でも遊びに行く?」と訊いたら、奥さんが「友達のところへ行くんですって。」手にネギをぶら下げています。「ネギはお土産?」「そう、あなたも欲しい、細いけど?」...やったね。

寒いと思ったら20度以下なんですね。今日は1日中雨です。雨の中を買い物に出かけ、花友宅を通ると、ご主人が傘をさして出かける様子。「この雨の中でも遊びに行く?」と訊いたら、奥さんが「友達のところへ行くんですって。」手にネギをぶら下げています。「ネギはお土産?」「そう、あなたも欲しい、細いけど?」...やったね。 混合した樹脂液が残ってしまって、仕方無いからクリスマスリースを描き始めました。薄くて見にくいですが、鹿が2頭います。右上に空白が多いのでロゴと合成。液が固いので線描きをしないで直接色載せしています。

混合した樹脂液が残ってしまって、仕方無いからクリスマスリースを描き始めました。薄くて見にくいですが、鹿が2頭います。右上に空白が多いのでロゴと合成。液が固いので線描きをしないで直接色載せしています。PCでファイル名を英語で入れようとして rease? いや、どうだっけ? reath と th の綴りだよねぇ...まだ変です。結局検索して wreath と w がつくんでした。それに対して賃貸契約を意味するリースは lease です。2つはネイティブからすると全く違う発音なんですよね。(^^;

9月20日

久し振りに4時からSkype。まず日本語教室での話から。NHKEasyNewsの「インターネットで夏休みの宿題を売ってはいけない」を読んだそうです。宿題の売買なんてばからしいと思います。ですが、私の経験からは小学校時代の絵日記が嫌でしたね。生活が毎日同じなので絵日記が苦痛でした。そもそも夏休みの宿題って必要なんでしょうか?「ドイツでは休み中の宿題がある?」と訊いたら「無い。休みは休み。」とのこと。そうなんですよ。日本では休み中も休ませてくれない。「日本の子供たちは可哀そうね。」とのことでしたよ。

同様に、PTAも必要なんでしょうか?15年ほど前から任意加入になりましたが、それまでは当然のごとく全員加入でしたね。これもドイツには無いとのこと。「PTA会費は何に使うの?」という質問。「文房具や、周年記念行事のアトラクション・記念品など公費で不足する分を補う。」と説明。「小学校では加入しないと集団登校から外されたりするとの問題が起きてる。」...そもそも集団登校って何のために必要か?という問題もありますよね。最近のドイツでは子供を車で送っているらしい。car pool してる?と訊いたら car pool(近隣での相乗り)という用語を知らないらしいけど、相乗りはしているようです。

日本語教室について。「あなたが勉強を始めた時期の学生で今も講座を受けてる人は何人いる?」と訊いてみました。少し考えて「私だけみたい」との答えに笑ってしまいました。継続するのは大変です。「先生は進むのがとても速い。」と言うので「なぜ?」と質問。以前は120分だったのが今は90分になったとのこと。夜遅い時間なので「守衛が戸締りをする」らしい。「じゃ先生は30分短いのに同じ分量をこなそうとしてるんですね。」と可笑しくなりました。高校の授業は50分でしたが、何等かの都合で5分短縮、10分短縮になったりしたことがありました。すると、やはり教え切らないうちに鐘がなってしまうんですよね。ましてや、30分も短縮したら、そりゃあ急ぎ足になるでしょう。

この頃夜になると雨が降ります。6時過ぎになり、雨も降ってきたので(ノラはいないだろうな)とドアを開けたら、ちゃんと待っていました。ごめんね。

9月18日

出来上がり。ごつごつした金属の質感は出ていると思います。昨日の絵と比べると、あちこち修正しています。羽根・くちばし・頭・胸などハイライトをきちんと入れ、流れてはみ出た液(色)を塗り直したりしたんです。枠になっている線描きがほとんどないので、色変えは乾いてからなんですよ。だから時間がかかります。

出来上がり。ごつごつした金属の質感は出ていると思います。昨日の絵と比べると、あちこち修正しています。羽根・くちばし・頭・胸などハイライトをきちんと入れ、流れてはみ出た液(色)を塗り直したりしたんです。枠になっている線描きがほとんどないので、色変えは乾いてからなんですよ。だから時間がかかります。ネットで売り出されているフクロウは24Kですが、この絵は18Kのような色ですね。ボディの大部分に黄色を使ったからですが、本物の金はどうも茶色+白のような気がします。18Kだろうと、あまりに苦労したから、これはくすのき祭で販売したくないですね。15センチ角のタイル画です。

ポトスにやっとツルが伸びてきました。いただいたのが5月末ですから3か月半かかってこれだけの変化です。当初は、カーテンの内側に置いているのに斑の部分が茶色になり、そこが穴になっていました。肥料はあげていません。水遣りはたま~に少量あげています。そもそも水切れしたら葉がぐったりするのかな?

ポトスにやっとツルが伸びてきました。いただいたのが5月末ですから3か月半かかってこれだけの変化です。当初は、カーテンの内側に置いているのに斑の部分が茶色になり、そこが穴になっていました。肥料はあげていません。水遣りはたま~に少量あげています。そもそも水切れしたら葉がぐったりするのかな?

こちらが5月の画像。葉っぱが増えているのか、今は横広がりになって見えますね。全体に緑が増えたのは日光不足かもしれません。マーブルクィーンという品種だとすれば、斑が消えていくのは価値がない(B級品)らしいですが、汚く黒ずむよりマシです。

9月17日

まだ未完成です。絵具の金を使わずに金色を出してみたかった。この置物がケースに入って売り出されているんですが、税込み6万円。ケースの中でちんまり収まっていて、どうも小さそうだと思い、調べると17mm、つまり1,7センチです。24K、純金製と書いてあり、2グラムだそうです。そんなに小さくても置物として飾れるんですかねぇ。縁起物だからそんなでも良い?

まだ未完成です。絵具の金を使わずに金色を出してみたかった。この置物がケースに入って売り出されているんですが、税込み6万円。ケースの中でちんまり収まっていて、どうも小さそうだと思い、調べると17mm、つまり1,7センチです。24K、純金製と書いてあり、2グラムだそうです。そんなに小さくても置物として飾れるんですかねぇ。縁起物だからそんなでも良い?まるで写真を元に描いたので、線描きも途中で何度もしたし、各部の色はマウスで色を拾って似た色を探しました。でも、混ぜてみて色が違っても勿体ないから、使いましたけどね。1日奮闘してもまだできない。絵具の黄色、茶色、白がなくなってきました。

9月16日

木曜日に蕾だったのが、一気に咲いたヒガンバナ。もう夏が終わりだと思うと嬉しい。ヒガンバナを絵手紙に描こうとしたけれど、どう省略していいのか難しい。よく見るとシベが何本もあるのねぇ。燃え盛る炎、花言葉は「情熱」だそうです。

木曜日に蕾だったのが、一気に咲いたヒガンバナ。もう夏が終わりだと思うと嬉しい。ヒガンバナを絵手紙に描こうとしたけれど、どう省略していいのか難しい。よく見るとシベが何本もあるのねぇ。燃え盛る炎、花言葉は「情熱」だそうです。今日はタイル絵の包装や値札付け作業をしました。30枚ほどあるのでかなり重いです。割れないように全体も包装。結構手間ですね。

このところノラの姿が見えない。すれ違っているのかしら?庭にシートを敷いたから警戒してるのか?などと気を回していたのですが、夕方何度かドアを開けて覗きました。5時半頃、(やはりいない)と思ったら、近くで寝そべっていました。空腹でないのか興味なさそう。それでも餌を入れると、のっそり立ち上がった。他でも餌を貰える家があるのでしょうね。

9月15日

5分の一カット位ですかねぇ。非常に単純な図形なのでオリジナルで描けました。でもサイズが小さめで、1枚は失敗。これは2枚目です。

5分の一カット位ですかねぇ。非常に単純な図形なのでオリジナルで描けました。でもサイズが小さめで、1枚は失敗。これは2枚目です。くすのき祭が近いので絵手紙とネオステンドの絵を準備しなくてはなりません。絵手紙は1人のスペースが新聞紙2面なんです。昨日班の他のメンバーは、私よりはるかに長いキャリアなのに、なかなか理解しない。「違うってば!一人2面分なのよ、分かった?」と私の方が偉そう。最後にYさん「そうか、ハガキサイズでごちゃごちゃ描いても埋まらないんだ」。

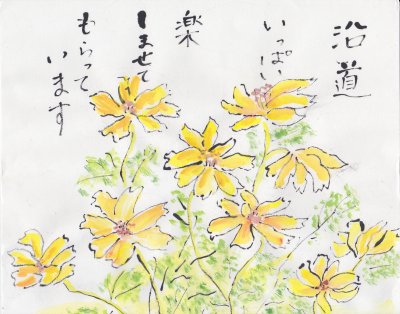

というわけで、これは画仙紙、色紙サイズです。1,2輪だと精細にそれらしく描かなくちゃならない。このように花を沢山描くのは面倒だけど、少しくらい違っていてもOKな気がします。緑の葉をもう少し濃くした方がよさそうですね。後で修正します。

というわけで、これは画仙紙、色紙サイズです。1,2輪だと精細にそれらしく描かなくちゃならない。このように花を沢山描くのは面倒だけど、少しくらい違っていてもOKな気がします。緑の葉をもう少し濃くした方がよさそうですね。後で修正します。これは先生の教えに従って、鉛筆書きはレイアウトとしての花を〇で描いて、後は本番の墨で花びらを描いています。以前紙の下側5mmほどは塗らないんだと教わったのにギリギリまで塗っちゃった。(^^; キバナコスモスに見えますか?

←これは簡単。ただ、絵具が薄め過ぎて滲んでしまいましたね。

←これは簡単。ただ、絵具が薄め過ぎて滲んでしまいましたね。昨日お休みしたSさんに電話。Sさん「絵を描いていないよう。誰も見に来ないのに、なぜそんなに広いスペースなの?」、「失礼な。見にくるよう!」...とにかく適当に描いて出すそうです。自分の絵を「下手だ、下手だ」と言って「保育所の孫に頼まれてコマを描いたら『下手だ』って怒るのよ。」...孫に叱られちゃ弱るねぇ。

今日はジャズコンサートに行く予定だったけど、雨降りで行くのを止めました。残念。

9月14日

朝は雨が降っていたけれど、出かける頃には止んだので良かったです。前回は台風で休んだので久し振りの絵手紙教室です。

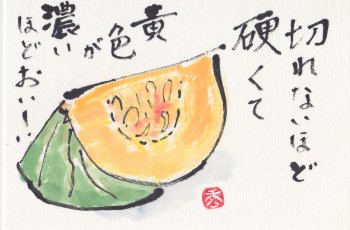

おもちゃカボチャですね。下書きの鉛筆書きについて先生から訂正のお言葉を頂きました。「細部まで下書きすると墨書きのとき勢いがなくなるから、大体のレイアウトだけにした方がいい」とのこと。確かに下書きに合わせてそろそろと墨で書くとそうなんですよね。

おもちゃカボチャですね。下書きの鉛筆書きについて先生から訂正のお言葉を頂きました。「細部まで下書きすると墨書きのとき勢いがなくなるから、大体のレイアウトだけにした方がいい」とのこと。確かに下書きに合わせてそろそろと墨で書くとそうなんですよね。この絵は先生の見本があるのですが、「先生はこんな題材をどこで見つけたのかねぇ」と話していたんです。先生に質問するまでもなく、話してくれました。「カボチャって重いね。7個で500円。飛騨で行きに買ったら、あと4日背負って歩く羽目になった。」とのこと。可笑しかったです。

文を読んで「いいね」と先生は褒めてくれたんだけど、「実のり」じゃないんだよぉ。何か変だと思ったんだ。ああ、いやんなっちゃった。「字はお習字を忘れて、遊びの字にしたらいい」とのこと。意図は分かるけれど、どうやって遊びの字にする?

9月13日

草がぼうぼうだし、木も伸びてるのがあるし、植木屋に来てもらいました。結局除草剤を撒いてもまた草が生えるのでシートを敷きました。これでもヤブガラシは周りの木の方で伸びると思いますが、だいぶマシになるでしょう。

草がぼうぼうだし、木も伸びてるのがあるし、植木屋に来てもらいました。結局除草剤を撒いてもまた草が生えるのでシートを敷きました。これでもヤブガラシは周りの木の方で伸びると思いますが、だいぶマシになるでしょう。昼はうどん。煮込みうどんのようにしようと思ったのだけど、やはり暑いですよね。それで冷やしうどん、肉と野菜をフライパンで炒めて、つけめんのようにして食べていただきました。「どうかな?全然自信なし」と言っていたら、「おいしいよ、上手だよ」とのこと。上手というほどの料理ではないです。出汁は購入しためんつゆですから。

雑談。「あの暑い8月も仕事をしたの?」「しないよ!」「すると収入ゼロだねぇ」「だから(奥さんが)足りないと言ってるよ」と苦笑い。「年金は?」「国民年金だけど、65歳からだからまだ。65歳開始と言われているけど70歳になったりしてな」「いくら位になるの?」「年間70万~80万と聞いたけど...足りないね。」「だから今から貯金しておいて、それを使うしかない」「その筈だけど、貯金は無いって言われてる。」どうも奥さん任せみたいですね。「今日は仕事に行かないの?とか昨日は払って貰わなかったの?と訊かれたりする。まいるよな。」に笑ってしまいました。奥さんは多分何気なく訊いてるのでしょうが、仕事をしたらその日に収入、しないとゼロという生活ですから、気になるところでしょう。

猫に関する話。彼は野良猫に餌をやっているのですが、現在は4匹。餌は15キロで1980円。「ええっ、それはあまり良くない餌では?」「だって(猫が)たくさんいるんだよ。昨日のお客さんの猫は『嬉しい?』と訊くと手をグーパーして面白かった。」

Siriusが来てそばに寝そべる。私が後ろ脚の付け根辺りを撫でて「猫はこうするの嫌いらしいんだけど、この子は撫でるとグーッと伸ばして気持ち良さそうでしょ?」「うちの猫は触らせてくれない。雨戸を開けると皆寄ってくる。」ノラ猫だから餌だけ要るって感じかしら。

今日は燃えるゴミの日ですが、私達の隣のゴミ出し場所にカラスが来ていました。「君たち、ダメだよ」と言うと離れるんですが、図々しくすぐやってきます。様子を見ていたら、被せてあるネットを嘴で上手に挟んでネットをめくるんです。賢いんですねぇ。

9月11日

今週はゴミ当番。今日はペットボトルの日なのだが、キャップだけが残って散らばっていました。友達は資源ゴミになるとして溜めているのだけど、私はそもそもペットボトル自体無く、あったとしても2、3個ですから、キャップは燃えるゴミの日に出しています。一体どうなのかと調べてみたら、やはり燃えるゴミの日に出すように、とありました。どうなんでしょうねぇ、資源ゴミというのは風評ですかね?

掃除しなくちゃと向きを変えたら、犬のミミちゃんが尻尾を振って待っていました。ワンとも言わないし、飼い主もニコニコして黙っています。そう言えばいつもこちらから声かけしてるんですよね。「ちっとも気付かなかった。待ってたの?」と言うと、「そこでうんちしようとしてたのに、あなたの姿が見えたら急ぎ足になって...」「はい、ではきゅうりを食べて出しましょう。」1メートルほど距離を空けてSiriusが黙って見ている。へたに鳴くと居場所が分かってしまうせいか、猫って近くでじっとしているものです。

画像は玄関先で咲いていたゼフィランサスです。さすがレインリリー、高温の後に雨が降ると咲くんですね。

画像は玄関先で咲いていたゼフィランサスです。さすがレインリリー、高温の後に雨が降ると咲くんですね。「Unforgettable 完全記憶捜査」を字幕版で視ています。go crazy 「クレイジーになる」って訳しにくいと思っていたのですが、「ついカッとなる」と訳されていました。うまいですね。辞書には「気が変になる」という訳が載っていますが、この訳では場面に則さない。「カッとなる」は普通は lose my temper 「癇癪を起こす」とかも使えるんですが。

9月9日

菜園にいた花友夫婦と雑談。「何してるの?」「ネギを植えたの」。ご主人が辛そうに前かがみなので例の神経痛かと思ったら「風邪をひいてるの。」とのこと。「寒暖の差についていけないのかねぇ」と話していたら「年中ひいてるのよ」。それって治っているんですかねぇ。「オクラとかモロヘイヤ食べる?」「うん、食べる。」、そこでご主人が「料理できないから要らないんじゃ?」と言う。「口だけは元気ね。」と笑いました。この模式図のようなオクラもありました。ヘタはどこ?と探すほど螺旋にめり込んでいましたよ。楽しいね。買い物してキウイも1個。ご主人にプレゼントです。

菜園にいた花友夫婦と雑談。「何してるの?」「ネギを植えたの」。ご主人が辛そうに前かがみなので例の神経痛かと思ったら「風邪をひいてるの。」とのこと。「寒暖の差についていけないのかねぇ」と話していたら「年中ひいてるのよ」。それって治っているんですかねぇ。「オクラとかモロヘイヤ食べる?」「うん、食べる。」、そこでご主人が「料理できないから要らないんじゃ?」と言う。「口だけは元気ね。」と笑いました。この模式図のようなオクラもありました。ヘタはどこ?と探すほど螺旋にめり込んでいましたよ。楽しいね。買い物してキウイも1個。ご主人にプレゼントです。今日も諺を少し読みました。The early bird catches the worm. 「早起きの鳥は虫を捕まえる→早起きは三文の徳」。トクって字は「得」じゃなく「徳」なんですよねぇ。ずっと「得」だと思ってた。ネットには得もたくさんありました。得でも間違いじゃないみたいだけど。

「賽は投げられた」賽ってサイコロのことです。The die was cast.( dieって「死ぬ」でしょ?diceじゃないの?)と調べたら、dieは単数形、diceは複数形なんだって! いやぁ、知らなかった。

簡単な単語なのに全く別の意味ということもあるんですね。mineは「私のもの」という意味だと誰でも知ってると思いますが、「鉱山」や「地雷」の意味もあります。以前、AETが戦場の話をして「地雷が埋まってる」と言ったんですが、他の英語科の教師が勘違いしてトンチンカンな応答をしてましたね。

9月7日

英語のことわざの勉強。昨日の「覆水盆に返らず」は文法の教科書に出てきていたのですが、私はことわざそのものを取り上げて勉強したことはありません。

「おばあさんに卵の吸い方を教えるな」なんですが、長姉を思い出しました。「(幼い頃)産み立ての卵を吸って、美味かったなぁ」と言っていたのです。私はやったことがありません。そもそも「卵を吸う」って普通のこと? YouTubeを見たら、「大抵の人は吸い方を知らないのでやってみせます」とありました。今は卵を吸う人はあまりいないのでは?

同じような諺に Don't teach fishes to swim. 「魚に泳ぎを教えるな→河童の水練」。これの方が分かりやすいですね。

A bad workman always blames his tools. (弘法筆を選ばず)

「悪い職人はいつも道具をけなす」が直訳です。本当にそうなんですかね?名バイオリニストはストラディバリウスで弾いています。

April showers bring May flowers. (塞翁が馬)

「四月の雨は五月の花をもたらす」が直訳。「塞翁が馬」って、幸不幸は予測できないものだという意味ですよね。四月に冷たい雨が降っても五月に花が咲くのは予測できちゃう気がするんですけど。

A woman needs a man like a fish needs a bicycle.というのが面白い。諺の中に入っているのですが、70年代のウーマンリブの頃のスローガンだったみたいです。「女が男を必要とするのは、魚が自転車を必要とするのと同じ」が直訳、つまり「女は男を必要としない」ということを皮肉っぽく言ってるわけです。

英語の諺を集めたサイトが複数あるけれどWikiquateがいいですね。アルファベット順だし、数も多いです。

できるかどうか分からないので、やる気がなく何年も前からほったらかしておいたものです。タイルを捨てちゃおうかと思ってたんですけどね。

できるかどうか分からないので、やる気がなく何年も前からほったらかしておいたものです。タイルを捨てちゃおうかと思ってたんですけどね。まがりなりにもできました。余りに細かくてメスの方の目がいびつです。訂正すべきか?実は1回訂正しているんですけど、再度いびつなんです。

「まがりなりにも」の英語って、after a fashion なんですが、教員1年目に生徒から「『曲がりなりにも』ってどういう意味?」と訊かれたっけ。日本語が分からなかったら、せめて辞書を引いてほしかったよなぁ。

9月6日

3時半からSkype。まず少し台風被害と地震について話しました。北海道は大変ですね。

日本語の勉強。日本語には「自動詞の受身」というのがあるんですよね。「雨が降る」「赤ちゃんが泣く」「父が死ぬ」などの下線部は全部自動詞です。受身にすると「雨に降られる」「赤ちゃんに泣かれる」「父に死なれる」です。Aは「こういう受身は英語にはないね。ドイツ語にもない。」と感想を述べていました。

これらの受身を英語で表現しようとすると、

He was caught in the rain. The baby cried on him. He has lost his father.とかなり、was fallen や was cried、was died などの 「be + 過去分詞」とはならないのです。他に英語学習者が間違えやすそうなのは「待たされる」でしょうね。keep ~ waiting は「~を待たせる」という熟語と習う筈ですから「待たされる」は be kept waiting となります。

「『こぼす』って?」とA、「spill」と言っても分からない。「諺を知ってる? It is no use crying over spilt milk.(覆水盆に返らず、こぼれたミルクを嘆いても無駄だ)」「ああ、それ。」ははは、こういう教え方もあります。

9月5日

昔、台風の過ぎた翌日は早朝から叩き起こされ、こういう落ちたりんごを拾ったものです。あれは何月だったのかなぁ。はめた軍手がぐしょ濡れになって、感覚がなくなるほど手が冷たかった記憶がある。

15cm角タイル画出来上がり。葉っぱの色は最初緑に黒を少し入れたのですが、枯れっぽく見えるので、途中から単純な黄緑~緑にしています。

15cm角タイル画出来上がり。葉っぱの色は最初緑に黒を少し入れたのですが、枯れっぽく見えるので、途中から単純な黄緑~緑にしています。これは茶トラの毛並みだと思うけど、茶トラにはオスが多いそうですね。お向かいの猫が茶トラでオスです。

久し振りに失敗。赤い矢印で示したように黒い液が青い縞に溢れ出ています。乾いてからもう一度上塗りするしかありませんが、この場合は青に白を混ぜて黒を見えなくします。

久し振りに失敗。赤い矢印で示したように黒い液が青い縞に溢れ出ています。乾いてからもう一度上塗りするしかありませんが、この場合は青に白を混ぜて黒を見えなくします。ここ3日ほど涼しかったのですが、今日からまた暑さ再開です。最高気温は34度ですって。

9月4日

4時からAとSkype。同じ用法を選ぶ問題。Aは「I have no idea.(全然分からない)」。それに対して「Me, neither.(私も分からない)」で笑われてしまいました。この a~c の違いをそもそも説明できない。調べたのですが、多分( )内のようになるのでしょう。

a. 駅の前に丸いビルが建っています。

(変化の結果の状態 result of change)

b. 電車で通勤しています。

(動きの繰り返し keep repeating)

c. 彼は学生時代に2回、フランスへ行っています。

(過去の経験や記録 past experience)

1.このあたりは、20年前にも大雪が降っている。(c)

2.毎年、冬になるとこの地にやってくる鳥を観察しています。(b)

3.彼は今までに何度も仕事を変えています。(c)

4.花が枯れています。(a)

いかがですか、皆さんは分かりますか?答えは( )にマウスを載せると見えます。但し、自信なし。

読み物は「馬小屋の火事」。「知ってる? これだよ」と見せたのが『おちくぼ物語』で、(そうかなぁ)と不審な声を出したら、「間違えた、こっちの本」と示したのが『落語』。(YouTubeで「厩火事」を見たらだいぶ違いますね。) 落語のストーリーだけ書いてあったって全然面白くないんだけど...(^^; Aは読みながら「What is 孔子?」「Confucious(コンフューシャス)」「ああ、コンフツィオスね」、英語と似ている発音とか綴りを思い浮かべると推量できますね。私は今日はドイツ語で曜日を全部言いました。発音はそんなに上手くはないかもしれないけれど、「ヴンダバー」(これは英語ではwonderful)だそうです。

台風21号の影響で午後6時台は強風が吹いています。ちょっと怖い。

9月2日

昨晩の教え子の2回目クラス会です。新規参加者が2人、その2人だけ近況報告してもらう筈が、「2人は他の人の近況報告を聞いてないでしょ?」と、全員で近況報告。

アメリカで3年過ごしたというMさん。「英語をまるで使えなくて。先生に教わったのにごめんなさい。」(いいえ、使えないような英語の教え方でこちらこそ済みません)、坊やはアメリカ生まれ。後に「one, two, three, push!」とお産の様子を話してた(笑)。そんな彼女と、引っ越して周りに話す人がいない、という人もいました。A君は「11月にゴールイン、2次会は武道館で」。「すごいね。武道館500万だよ」と言ったら逆に「ホント?」、みんなで「おめでとう!」。「ドイツ語をやりたくて九州の大学へ行きました...九州の男は毛深い。」という彼女、オイオイ。後に「ドイツ語できるようになった?」と訊いたら「ううん」。残念ですね。

ネオステンドのタイル画を持参してプレゼント。生まれが子年なのでネズミの絵です。丑もいるかと思い、猫の絵も3枚。じゃんけんで勝ち残りの人に一応「ネズミ生まれ?」と訊いたら「先生、皆ネズミだよ」。上位3人にはネズミの絵、あとの3人は猫の絵、全く外れた人にはストラップやマグネット、ブローチを。皆興味深げに見ていて、気に入ってくれたようです。

彼女はそのブローチを着けています。初期の作品で決してうまくはないのだけど、少なくともキラキラ光っています。右の写真で立ち上がっているのは幹事のA君、「出席番号1番のAです。」アイウエオ順だからね。Yさん「ええっ、私何番だったかな?」(40番だよ、ビリだから。) A君、酔っ払って何度も話しかけるのだけど、呂律が回らない。幹事、ご苦労様でした。

9月1日

まあまあそれらしくできたので、15cmタイルで線描きまでしてみました。前は色付き画像を基にしたのですが、ちゃんと線だけの下絵を発見、細かな部分がよく分かりました。10cm角のタイルでは省略したイチゴの粒々(種)も今回はきちんと描きます。

昨夜、「ドッカーン」と大きな雷鳴が聞こえて私もヒヤリとしたんですが、Siriusは慌ててキッチン方向に逃げて行きました。ニュースを見ると雷が落ちて火事になった地域もあったんですね。