2019年 8月

8月31日

シャワーを浴びよう、洗濯機の上に着替えを置くのでフタを閉めて...シャワー中に(後追いのSiriusが浴室のドアを引っ掻かないな、諦めてどこかへ行ったか)と思っていた。浴室を出て探しても姿は見えず。洗濯機近くでか細い鳴き声がした。もしかして、とフタを開けたら中から見上げていた。窒息死させるところだったよ。「Curiosity killed the cat.(好奇心は猫を殺した)って言うんだぞ、気を付けろ」とお説教。

7月20日に植木屋が来て、百日紅もすっかり枝を落としてしまったので、(ああ、今年は咲かない)とがっかりしたのですが、新葉が出て咲き始めました。左が1番咲いているところで大半は右のようにまだ蕾です。

8月30日

昨日のこと。夜間は涼しくて気持ち良かったのに日中は34度まで上がりました。菜園の世話をしていた人とお喋り。「雨の降るのが遅かった。ナスは艶が無く、採って少しするとすぐ腐る」と残念そう。「すると、野菜の値が上がりそうだね。そして消費税10%が追いかけてきますね」と私。図書館に本を返却。近場でも外はもわっと暑かったです。

今日は絵手紙クラブの「暑気払い」会、場所は我が家から徒歩10分のところ。猫絵のマグネットを1個ずつプレゼント。お料理は

右上は鴨肉、その下はさわらの西京焼き、左上の赤いのは何だろう?と皆で首を傾げていたのですが、コンニャクを凍らせたものだそうです。

右上は鴨肉、その下はさわらの西京焼き、左上の赤いのは何だろう?と皆で首を傾げていたのですが、コンニャクを凍らせたものだそうです。 右はフタを外すまでは茶わん蒸しだろうと思っていて、次はゼリーかと思い、食べてみたら豆腐の上に味付けトマトが載っていました。

右はフタを外すまでは茶わん蒸しだろうと思っていて、次はゼリーかと思い、食べてみたら豆腐の上に味付けトマトが載っていました。

ゴルフトーナメント、球が5個あるのだけど、スマートボール、テニスボールと種類が違うのが可笑しい。先生のポーズがサマになってて3点。経験者ですね。

歌。会長が「ソプラノを歌うのは初めて。一行歌ったらついてきて。♪兎追いしかの山♪」、皆「ウサギ 追いし」キーが低くて念仏みたい。皆爆笑。私が「1、2、3、ハイ!(で歌おう)」と説明するつもりだったのに、皆歌い出しちゃった。OKでした。

「アカデミックに言語当てクイズ。全部『私はあなたを愛しています』だよ。何語でしょう」と私。「まず I love you 」、これは「英語」と誰でも分かります。

Я тебя люблю ヤー チェビャ リュブリュ(ロシア語)

Je t'aime ジュ テーム(フランス語)

saya chinta padamu サヤ チンタ パダム(インドネシア語)

Ich liebe dich イッヒ リーベ ディッヒ(ドイツ語)

わだしゃ あんだ すぎだじゃ(津軽弁)

ロシア語は全滅、インドネシア語は誰かが「マレーシア」といったので「近い」と言ったら正解が出ましたね。「ブダペスト」という答えも。(^^; 津軽弁では「え?韓国語?」でした。

会長が余興を考えて来い、と言ったもんだから。

8月28日

メールのやり取り

A:: Skypen wir morgen? Am Dienstag? (5:33)

私:>Am Dienstag?

It's already Mittwoch in japan.(6:55)

翻訳すると「明日火曜日にスカイプしない?」「火曜日?日本ではもう水曜日だよ」。間違えたんだろうとは思うけれど、Dienstagって確か火曜だよなあ、木曜じゃなかったよね、と悩むところです。

A: Ja, in Deutschland auch. 「うん、ドイツでもそう」(12:53)

後で訊いたら、時差のことを考えていたら間違えたらしい。

今日の勉強で難しかったのが「~こそ」。「訳して」と要望されてもうまくできなかったです。

「あなたを愛しているからこそ」...only because I love you

「この人こそ~」...This is the very person who ~

「技術においてこそ」... It is in technology that

「今年こそ、いい人に出会えますように」 ?? できなかったけれど、this year for sureとかthis year definitely と強調すればいいのかも。

「こそ」で強調するのだけれど、強調されるものが節・句・名詞と何でもアリだから難しい。

雑談。

A:明日Fの結婚式に行きました。

私:明日はモルゲンで、『行きました』はpast(過去形)だよ。

A:明日Fの結婚式に行きます。

明日を昨日と間違えてるのかと思っちゃいますよね。

ドイツ語の[f]という発音の綴りが、fかvか学校で練習するそうです。日本語ではワンダーフォーゲル Wandervogel のvogel「鳥」も例に挙げていました。

8月27日

今日の一枚。白い花をどう描こうかと悩んだけれど、写真に陰ができてたからグレイで入れて少しそれらしくなりました。オシベがなかったらムクゲと分からないかも。我が家のムクゲはまだ水の中ですが、来年花咲くことを夢見て描きました。

今日の一枚。白い花をどう描こうかと悩んだけれど、写真に陰ができてたからグレイで入れて少しそれらしくなりました。オシベがなかったらムクゲと分からないかも。我が家のムクゲはまだ水の中ですが、来年花咲くことを夢見て描きました。くすのき祭の展示は一人新聞2面分、我が班は一人辞めたので、その分も三人で埋めなければなりません。つまり、プラスして2/3面必要。ハガキサイズで描いていても焼け石に水だねぇ。

庭のオレンジがかなり実がついて大きくなっていました。ほったらかしなのでこんな風に近くなっていたりしました。木の北側はさっぱり結実してない。どうしたらいいの?

庭のオレンジがかなり実がついて大きくなっていました。ほったらかしなのでこんな風に近くなっていたりしました。木の北側はさっぱり結実してない。どうしたらいいの? アルストロメリアも咲いていました。全然面倒を見ないのによく咲いてくれましたよ。

アルストロメリアも咲いていました。全然面倒を見ないのによく咲いてくれましたよ。だんだん株が小さくなってきたので、さすがになんとかしないとね。

8月25日

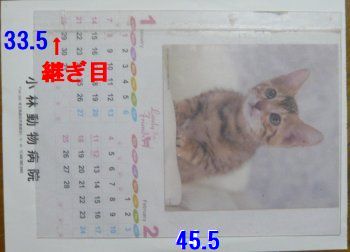

新しいネオステンドの絵を構想中。元の写真を、A4サイズ4枚にして印刷、余白をカットしてセロテープで貼り1枚に。

新しいネオステンドの絵を構想中。元の写真を、A4サイズ4枚にして印刷、余白をカットしてセロテープで貼り1枚に。ところが、保存中のアクリル板を測ってみたら、サイズが足りない。不足分を別の板から切り取り、裏からセロテープで貼り、継ぎ目に表から強力接着剤を注入、うまくいきました。

画像はカレンダーの上にアクリル板を置いたところ。継ぎ目の線が横に1本見えますね? 透明なので分かりにくいですが、縦は丁度1月と2月の数字が入る幅です。本日はここまで。

8月24日

夜、姉と電話で長話。途中、絵手紙の絵を描きかけだったと気付いた。猫はいたずらしていない?ハガキに墨で足跡を付けたりするんだよね。無事でした!

夜、姉と電話で長話。途中、絵手紙の絵を描きかけだったと気付いた。猫はいたずらしていない?ハガキに墨で足跡を付けたりするんだよね。無事でした!電話が終わってから、コーヒーを飲んで一休みしてから仕上げた一枚。もう明日になっちゃってるね。(^^;

くすのき祭が近くて、絵手紙もネオステンドも作品を溜めなくちゃいけないのに何もやってない。

姉が「高山稲荷の絵をどうしてる?」と訊くから「ただ埃を被って隅に置いてある」と私。欲しいそうだ。よかったなぁ、断捨離できる。

8月23日

小雨が降ったり止んだりの天気で気温は上がらないけれど蒸し暑い。絵手紙クラブは電車ーバスでくすのき荘へ行きました。バス乗り場で同じ班の人と一緒になり「料金はいくら?いつ払う?」と方法を訊きました。

ポトスとムクゲの発根済み挿し木を持参。ポトスが思ったより人気で先生を含め5人に貰われました。以前あったのに枯れてしまったという人が多かったです。

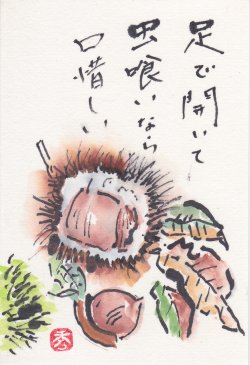

→私の作品。栗をもっと丸っぽく描きたかったですねぇ。左下の黄緑のイガを端まで描いちゃいけないのに丸くしようとしたらこうなっちゃった。

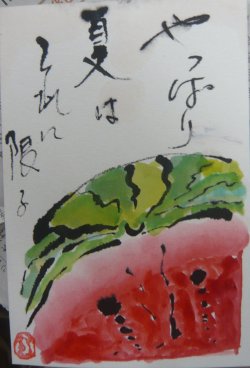

→私の作品。栗をもっと丸っぽく描きたかったですねぇ。左下の黄緑のイガを端まで描いちゃいけないのに丸くしようとしたらこうなっちゃった。 ←Yさんの作品。スイカの果肉の赤に注目。普通は墨の線に沿って濃→淡に描くのですが、スイカの場合は淡→濃とグラデーションをするという先生の指導がありましたよ。

←Yさんの作品。スイカの果肉の赤に注目。普通は墨の線に沿って濃→淡に描くのですが、スイカの場合は淡→濃とグラデーションをするという先生の指導がありましたよ。帰宅して「暑気払い」会用の席くじ引きを作りました。同じ数字を2個ずつ作り、1から17まで。Excelであっという間にできて、鋏でカット。超便利と思ったら6と9が同じになっちゃうのね。(^^; 「ろく」「きゅう」とフリガナを振りましたよ。

8月20日

昨日の記事についてAからメール。彼女も、先週Witches' Loaves(魔女のパン)を読んでいたんです ね。偶然の一致です。メールを抜粋すると

(シュヴァーベンというドイツ南西部の人達が「シュポイルト」「シュピーキング」「ポシュト」のように発音し、「ビクチャ」のようにpをbにして発音する)

つまり、ドイツ人が皆このように発音するわけではなく、この地域は訛りが強いということですね。書いてあったリンクから見つけたシュヴァーベン地域→

.„ Tausendonfer“?? I‘ve no idea. There is no such German word. I don‘t think it‘s „Saudoofer“, but the intention is right.

(Tausendonferは見当がつかない。ドイツ語にそういう語はないし、Saudooferではないと思う。でも意図するところは合ってる。)

ところで、ドイツ語の綴りと発音の関係がなんとなく分かってきます。「シュ」は英語では sh ですが、ドイツ語では sch なんですね。(Schwaben Poscht)。

wが[v]、vが[f]なのは知っていました。「フォルクスワーゲン」 Volkswagen の発音は「フォルクスヴァーゲン」の筈なのにね。(^^;

今日は時々雷雨。雷は怖かったけれど、雨は良かった。植木もほっとしただろうし、最高気温も30度でした。

8月19日

オー・ヘンリーの「魔女のパン」を読んだ。著作権の切れた作品は、日本語では「青空文庫」、英語では Project Gutenberg で見つけることができる。勿論全部ではないけれど。

この翻訳版ではパン屋のお客の言葉に「正じく」「じます」「きれいな絵がありまずね」など濁音が使われていて、最後の方では「「ダムコップフ(まぬけ)!」「タウゼンドンファー!」と、このお客は怒り狂って罵っているのでドイツ語丸出しになるのです。原文の英語ではどうか調べてみたくなりました。

「 if you blease」 「a fine bicture」→pがbと

「Der balance」→the の代わりに der と?

「Dummkopf!」→ドイツ語で「まぬけ」

「Tausendonfer!」→Sau-Doofer (バカなメス豚?)がこう聞こえた?

「おまえのぜいでめちゃくちゃだ」You haf shpoilt me →sをshと発音

「この、おぜっかいのおいぼれ猫!」You vas von meddingsome old cat!

やっぱり原文の方が面白いですね。以前私もfateが訛ってfadeと発音されているのを「うんぜい」と濁音にして訳したのですが、プロのチェックで「『うんぜい』という日本語はない」と酷評されましたね。訛りを訛りらしく訳さないと可笑しさが伝わらない。かといって、全部訛らせて書くと意味不明になるし、読みにくい。そもそも訛りとは標準語に無く、あくまでも近い音を標準語に置き換えて表記するのだから無理がある。

ハヒフヘホをヘボン式のローマ字で書くと ha hi fu he ho だが、厳密にはどの音も違う。簡単な単語では、whoを「フー」と表記しても実際の発音は[hu:]とhの音だし、日本語の「ヒ」は発音上hiではない。hereと「ヒア」はかなり音がちがう。

8月18日

4時からSkype。テキストでは「考え」「答え」を逆に読み、「残念でした」と私。

裁判官(員)としての裁判の話では、コカイン売人3人の件で最大1年7か月の判決だったが、suspended sentenceになった。「執行猶予ね」と言ったら彼女は調べて「その通り」。

Wohngemeinschaft (省略してWG)が興味深かったですね。Wohnは「住」の意、gemeinschaftは「共同体」、ゲマインシャフトは利害や打算抜きの共同体ですね。大学生になるお嬢さんの話なんですが、部屋は個室ですがトイレ・バスルームは共有という形態、インターネットを含むネットワークがあり、趣味などを述べて共同生活をする相手を探すというもの。日本ではあまり見かけないシステムだと思います。

見つかった相手が「(自信なさそうに)organ?を弾く」と言うので「オルガン?日本語でオルガンだよ」「オルガンってドイツ語そのままだよ」と笑っていました。(後から調べたらOrgelなんだけど、オルゲルと似てるのかな)

8月17日

玄関の窓に並べたポトスの水挿しです。真ん中の1鉢はペペロミアですが、元が頂き物なので品種が分かりません。

玄関の窓に並べたポトスの水挿しです。真ん中の1鉢はペペロミアですが、元が頂き物なので品種が分かりません。ポトスはトイレや洗面所の窓にも。元の鉢で伸びた分を全部挿しています。バカみたい。(^^;

久し振りにヨークマートへ行ったら清算用の機械が変わってて、クレジットカードの入れ場所が分からない。まごまごしていたらレジの人に「ここ!」と言われちゃった。お寿司を買ったのだけど、寿司そのものはワサビを入れずに作ってありました。ワサビ袋も添えられているので、お好みで、ということらしい。

暑いので皆6時以降に犬の散歩や買い物みたい。8時なのに混んでる。ベーカリーで半額のピザを見つけて欲しかったけれど、もう一度レジに並ぶのが面倒だから諦めた。まさにバンパイア生活ですね。

「ポアロ」を観てると、ヘイスティングスがよく「I say,」と言う。字幕は場面に応じて色々。goo辞書で「((英略式・やや古))1 〔呼びかけ〕あの,ちょっと 2 (相手の発言に反応する前に一呼吸おいて)おや,まあ 3 (強調して)本当に」とありました。「ポアロ」以外では聞いたことのない表現です。

8月16日

台風の影響で少しの雨と風。「fringe/フリンジ」を観終わりました。題名のfringeはfringe science 「境界科学、周辺科学」で、サイコキネシスやテレポーテーションも含まれるというものだそうです。ドラマでは怪奇現象が色々出てきて、科学的に解明して解決するというストーリーも多く、その辺は英語字幕で観てると分からない単語が多かったです。

「moleculeが~してエネルギーとなって」、moleculeって何?と調べたら「分子」。(これって化学で学んだモル?)と調べるとその通り。原子はatomと早くから知っていても分子の英語は今日知ったわけです。多分「分子が振動してエネルギーとなる」と電子レンジの原理みたいなことを言ってたのね。

22.4リットルってどの位?バケツにも色々サイズがあるけど、大雑把に10リットル入りだと2個です。すると気体を半分ずつ入れて、バケツ1杯は0.5モルで3×10の23乗個あることになる。

「1円硬貨は1g、これに含まれるアルミニウム原子の個数は?」「2.2×10^22個です」が分からない。アルミニウムの原子量が分からないと解けないんですよね。原子量27なので、6×10^23÷27=2.2×10^22(個)。混乱したのは、気体の体積22.4リットルと、(イメージしやすいつもりで)固体の1円玉を書いてるから。1円玉27個でバケツ2つ分にはなりませんよね。(^^;

とにかく、ビショップ博士を演じる俳優さんは毎回こういう科学のセリフがあるのですが、台詞を覚えるのが大変ですよね。

8月14日

午後二回ほど台風10号の影響で大雨。天気予報では「断続的に雷を伴った激しい雨......低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し」とあります。わが市は標高で言うと全部低い土地なんですよねぇ。我が家は浸水したことはありませんが、どの位の高さか調べてみました。そもそも標高を示す地図ってネットにあるのか?

ありました!

https://wisteriahill.sakura.ne.jp/GMAP_II/GMAP_ALTITUDE_GSI/index.php

我が家は6mでした。姉が住む実家はなんと79m、すごい差!但し、我が家近辺でも道路が冠水しやすい地域とそうでない地域があります。結局単に標高ではなく、周りの環境、高低さもかなり影響するんですよね。

2017年10月、23日のくすのき祭の時期に冠水した場所を調べてみると、

大杉橋が6.0mなのに、私たちの車の位置は2.5m、道路上を濁流が流れてきていました。茫然と周りを見て、なんせ前後にも車がやってくるので「引き返せなくなる」と焦って退散したのでした。

「標高」と「海抜」(英語では altitudeとかabove sea level)の意味の違いは?どちらも平均海面を基準とした土地の高さのことで、標高は山や土地の高さに使い、海抜は海に近い地域で用いられるそうです。「埋立地のお台場は海抜ゼロメートル」、つまり津波が襲ったら危険な地域ですね。

8月13日

先日借りた本は「高瀬川女船歌」シリーズの2冊だったのだが、私としては面白くなかった。

4時からSkype。テキストの18課に入りました。文法事項として「にちがいない」「に比べて」「ものではない」の練習。問題の文中に「AさんとBさんは友人です」とあって、彼女は「Sie sind Freunde」、私も真似て「ズィー ズィント フロインデ」と言ったら、「自然じゃないけどOK」と返された。私がよく「自然な日本語じゃない」と直すからです。

ドイツの神父は何で暮らしを立てているか訊いてみました。国でtax(税金)を課し、政府が教会に配布、教会での結婚式も葬式も費用はかからないとのことでした。何かのイベントの時はdonation(寄付)を募ることもあるが、寄付をするかしないかは自由とのこと。尤も、近年はこの税金に反対の人もいるそうです。

ネットで調べると、この教会税はドイツでは所得税の7~8%、他に教会税の制度があるのはアイスランド、オーストリア、スイス、スウェーデン、デンマーク、フィンランドだそうな。また、ドイツではカトリック30%台、プロテスタント30%台なんですね。住民票で「キリスト教」にチェックを入れた場合、教会税が課される。あるサイトによるとその人は月10ユーロ(1200円)くらいだそうです。教会に所属しない人は教会で結婚式ができないので、教会税を払いたくないため、結婚式が終わったら離脱する人も多いのだとか。

8月11日

昨夜姉と電話で雑談、寺の話になった。半強制的に一定額のお布施を払わされ、説明を求めたら「市役所が無かった頃は、どこへ行くにも寺が発行した身分証明書が要った。寺(?和尚)は人々の尊崇を集め~」、おまけに布施を払わないと「ただ飯を食うつもりか」とまで言われたそうな。あまりにぶっとんだ話に、「いつのこと?」と疑問だったものの、姉は煙に巻かれてしまったのたのだと思う。(^^;

江戸時代の「寺請(てらうけ)制度」の話をとくとくとして、現代の人間に「だから尊敬しろ」と強制するとはなんとも時代錯誤も甚だしく呆れた。「尊崇を集める」にはそれなりの人格者である必要があるのだが、どうも人格者ですらないらしい。

江戸幕府がキリスト教を禁止するため寺請制度を設け、庶民はどこかの寺に属さなければならなかった。寺が発行する人別帳は戸籍の代わりになり、移動する際に必要だった。寺に睨まれて人別帳を発行して貰えなければ、「非人」となり社会から抹殺されるという恐ろしいものだった。このような強権を持っている坊主が無理難題をふっかけても、庶民は抵抗できなかったわけで、汚職の温床となり、明治維新時には廃仏毀釈も起こった。この寺請制度は1630年代から徐々に始まり、1671年宗門人別改帳作成が制度化されたが、1871年に明治政府が氏子改めを行い、仏教から神道へ転換を図った時点で終了したと言える。

つまり、江戸ー明治ー大正―昭和ー平成ー令和の今になって、この話をしているのだ。寺請制度は無くなったが、明治政府の「家制度」とあいまって檀家は残ってきたわけだが...。

姉と寺は何の契約も結んでいない。先祖が寺請制度で檀家になり、寺請制度が廃止になり150年経過した今も何となく檀家だという奇妙なものだ。年会費(お布施)を払わなければ、檀家から除名されるのが筋で、払っていない人もいるようだが、寺側は除名せず、嫌みたらたらで何とか払わせようとしているようだ。

今は憲法で「信教の自由」が保障されており、檀家を辞めてもいいのだ。寺は生き残るのが大変だが、何も働かず収入を得ることはできない。近年、墓所を移そうとすると、数百万円~1000万円以上もの高額な「離檀料」を請求する寺もあり、裁判にもなっているそうだ。幸いに実家の墓は元々寺には無い。

檀家を辞めたら「先祖を大事にしない」ことになるか? 先祖を大切に思う気持ちと寺や檀家は別である。意味不明なお経を唱えて貰わなくても、自分の真心で供養をすればそれでいいと私は考える。

8月10日

「フィッシュ&チップス」は昔英語の小話として出てきて、生徒に教材として示したことがあり、庶民の食べ物とは知っていました。老夫婦が結婚数十周年を記念して高級レストランに行くがメニューの料理が分からない。最終的にフィッシュ&チップスを注文したという笑い話です。インターネットの無い当時は、この料理がどんなものか分からなかったから、理解度半分でしたが、こうしてドラマで見られたのが楽しい。

実験的に葉茎だけで水挿ししてみたら、これでも根が出てきました。すごい生命力なんですね。

実験的に葉茎だけで水挿ししてみたら、これでも根が出てきました。すごい生命力なんですね。 私がトイレに入ると、後追いして扉を引っ掻くので、細く開けて入ってくるのも許している。いつもは私と一緒に出るのだが、今日は出て来ない。ほっといて暫くしても出てこないので様子を見たら便器の上に座っていた。何を考えているものかしら?

私がトイレに入ると、後追いして扉を引っ掻くので、細く開けて入ってくるのも許している。いつもは私と一緒に出るのだが、今日は出て来ない。ほっといて暫くしても出てこないので様子を見たら便器の上に座っていた。何を考えているものかしら?今日は図書館へ行って、次は下着を買いに。レースの飾りも何も必要なくひたすら実用的なもの。でもMとLとLL、色も白、ベージュ、ピンクが混じってぶら下がっているのよね。間違えないように選ぶのが面倒だった。10枚買いたかったのに、6枚しか見つからない。レジで訊いたら「取り寄せ注文するか?」とのこと。「取り寄せしたら必ず買わないといけない?」どうせ買うつもりだったのに、取り寄せとなると何となく二の足を踏む。「履いてみてから考える」と言ったら苦笑いされました。

8月9日

絵手紙お稽古日、アイスノンをリュックで背負って水も飲み...でしたが、結局FIRSTのTまで。駐輪場から動けなくなり、保健室で30分ほど休みました。脈拍98、血圧76-60、78-58。めまいがして歩けなかった。血圧86-60、脈拍86でめまいが治ったのでクラブへ。

Nさんの作品で墨絵なんですが、ちょっと珍しく皆の話題に。掲げて皆に紹介した先生が「雨のアジサイ。質問はNさんに」と言ったのでNさんが「えっ!」、でも「雨の線は牛乳を薄めずにスーッと描く」と説明していましたよ。友達と一緒に墨絵教室に出かけ描いたもので、紙は墨絵専用紙だそうです。墨絵も味がありますね。

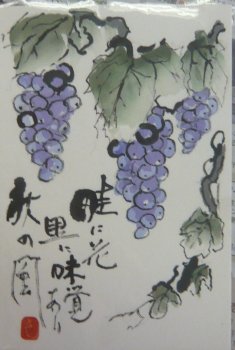

Nさんの作品で墨絵なんですが、ちょっと珍しく皆の話題に。掲げて皆に紹介した先生が「雨のアジサイ。質問はNさんに」と言ったのでNさんが「えっ!」、でも「雨の線は牛乳を薄めずにスーッと描く」と説明していましたよ。友達と一緒に墨絵教室に出かけ描いたもので、紙は墨絵専用紙だそうです。墨絵も味がありますね。 先生の見本のぶどう。我が班のYさんが真似て描いたけれど、自分の絵を「しわくちゃで美味しくなさそう。」と不満。比べると一粒一粒の丸が歪んでいる。Yさんは「同じでなく歪んでいたら味が出るかと思ったのにダメね」と意図を話していました。

先生の見本のぶどう。我が班のYさんが真似て描いたけれど、自分の絵を「しわくちゃで美味しくなさそう。」と不満。比べると一粒一粒の丸が歪んでいる。Yさんは「同じでなく歪んでいたら味が出るかと思ったのにダメね」と意図を話していました。私はネオステンドの来月の申請書を書き、絵は描かずに情報収集。ムクゲとポトスの挿し木で「欲しい人、いないかな?いっぱい根が出たから。」と募集。ムクゲは前回枝を持ち帰った人が「ええっ、私は失敗。欲しい」と。一方ポトスの方は「伸びるのよね」と不人気のように思ったので「要らないね」と引き上げたのですが、クラブ終了後帰り際Kさんが「ポトス欲しい。ムクゲの話だと思ってた」とのこと。道理で「地植えにしても伸びるじゃない?」と言ってて、「え?地植えにしたら冬枯れちゃうよ」と話がかみあわなかった筈でした。

帰りも注意して途中のスーパーでアクエリアスを買い、少し休憩しました。自宅前でSさんとお喋りしていたらまた貧血っぽくなったので早々とお別れ。まだ本調子じゃないですね。

8月8日

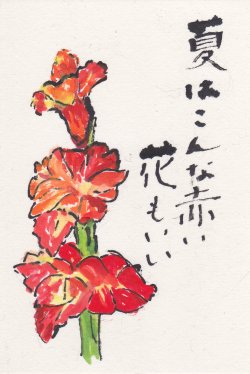

我が家の玄関を出ると、お隣のグラジオラスの赤がパッと目を引いた。菊の葉の中にこの花だけが見えるので(何の花?)と思ってしまう。花茎が長いので棒を立ててありますね。

我が家の玄関を出ると、お隣のグラジオラスの赤がパッと目を引いた。菊の葉の中にこの花だけが見えるので(何の花?)と思ってしまう。花茎が長いので棒を立ててありますね。日本のドラマ・映画はほとんど見ないのだけど、ぜひ観たいと思ったのが「主戦場」、でも映画館で字幕を読める自信がなく、とりあえずは諦め、というか保留です。

戦時中の慰安婦についてのドキュメンタリー映画です。こちらに予告編と感想・評価があります。

https://filmarks.com/movies/83222

ビデオで「日本軍がこんなことをする筈がないとすぐに私は直感しました」と言っている櫻井よしこ氏。直感で真実が分かれば苦労はない。

反韓でも反日でもない視点でみればどうなのか?敗戦真近にソ連が進攻してきた時、若い女性たちは「皆の安全の為に堪えてくれ」と説き伏せられて、ロシア人の相手をしたという。戦争が終わったらどうなったか?英雄と称えられた?いいえ、何人もの男の相手をした汚れた女というレッテルを貼られて二重に苦しんだ。

それが当時の日本であり、戦争というものだと思う。「性奴隷ではなく娼婦だった」と信じる人はぜひこちらのビデオを見てほしいと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=qsT97ax_Xb0

8月7日

ドラマ「フリンジ/Fringe」S2E13 What Lies Below、鼻血を出し具合の悪そうな男が建物に入ってきて、倒れて死ぬと口から赤い霧状のものが吐き出される。防護服に身を包んだCDCと共に、フリンジチームはこの得体の知れない病原菌の解明に乗り出す。建物は隔離され、ビショップ博士は感染検査を行い、非感染者は建物の外に出られたが、CDCは、治療法が無いのだから建物に残った感染者は殺すと言う。( ̄□ ̄;)!! 博士は納得せず(だって自分の息子も中にいる)、horseradishを使った治療法を見つける。

観た動画は英語字幕しか無いので意味不明な場合でもどんどん進めるしかなかったのですが、観終わった後でCDCとhorseradishを調べてみました。

CDCとは Centers for Disease Control and Prevention(アメリカ疾病管理予防センター)の略で「エボラウイルスなど、バイオハザードへの対策については、世界中がCDCに依存している」(Wiki)のだそうです。

8月6日

ネットで動画を観ていたら「通知」がきた。

「通知領域」を見るとこんな風ですが、これでオンラインになっているんですね。以前はわざわざアプリを起動しなくちゃダメだったけれど、いつの間にかプログラムが更新されていたのだと分かった次第。

「通知領域」を見るとこんな風ですが、これでオンラインになっているんですね。以前はわざわざアプリを起動しなくちゃダメだったけれど、いつの間にかプログラムが更新されていたのだと分かった次第。テキストは無いので日本語・英語の会話です。彼女は日本の昔話を沢山読んだそうで、「おちくぼ物語」の本もちらっと見えました。

イギリス英語と米語について。「私にとって綴りの違いは別に問題ではないけれど、イントネーションの違いはかなり問題。」と私。今はイギリスに住んでいる米国人がイギリス英語の真似をしたのを私が真似たら、Aも笑っていました。「教師の時はどちらを教えていたの?」という質問。「どちらと意識したことはなかった。教科書通りに教えていただけ。今思うと全部米語だったんだ」と。

8月4日

「動くゴールポスト」という表現を見つけた。元は英語表現のMoving

the

goalposts。サッカーなどで試合中にゴールポストを移動させることで、勿論ルール違反。でも実際にこういうことがあったそうです。ゴールしようとしたらゴールポストがそこになかった、というのは滑稽です。

「動くゴールポスト」という表現を見つけた。元は英語表現のMoving

the

goalposts。サッカーなどで試合中にゴールポストを移動させることで、勿論ルール違反。でも実際にこういうことがあったそうです。ゴールしようとしたらゴールポストがそこになかった、というのは滑稽です。面白いので色々調べてみると、

If at first you don't succeed, redefine success.

(最初に成功しないなら、成功を再定義せよ)

Everything is a boomerang if you throw it upwards.

(上に投げたら全部がブーメランである)

Moving the goalposts is an informal logical fallacy in which previously agreed upon standards for deciding an argument are arbitrarily changed once they have been met. This is usually done by the "losing" side of an argument in a desperate bid to save face. If the goalposts are moved far enough, then the standards can eventually evolve into something that cannot be met no matter what (or anything will meet said standard if the losing side is trying to meet the standard using this tactic). Usually such a tactic is spotted quickly.

(ゴールポストを動かすことは非公式な論理的誤りであり、そこでは議論を決定するため以前に合意された基準が、合意に達したらすぐに任意に変更される。これは通常、議論に「負けた」側によって体面を保とうとする必死の試みである。ゴールポストが十分遠くに動かされれば、基準は、最終的には、何も(負け側がこの戦術を使い基準を満たそうとしても)合意に達しないものになる。通常そのような戦術はすぐにバレる。)

「日本では韓国が約束・宣言・合意・条約を、勝手に変更または無視して決定事項を履行せず、日本に追加要求をする状況を意味する時に使われる」 wikiより。韓国がゴールポストを動かす限り、やっぱり話し合って合意に達することは無理だし、無駄だと思う。近隣でも慰安婦問題で、「韓国は10億円を受け取ったのに何故ぶり返す」と納得がいかない人ばかり。

8月3日

トイレに置いてある温度・湿度計、昨日は40度だったのに今日は44度、あれ?針が振り切ってる?いや、もう1目盛りあります。西向きの窓だから最高に暑いんです。

トイレに置いてある温度・湿度計、昨日は40度だったのに今日は44度、あれ?針が振り切ってる?いや、もう1目盛りあります。西向きの窓だから最高に暑いんです。 ムクゲって耐寒性・耐暑性ともに強のためか、根の伸び方が速いですねぇ。

ムクゲって耐寒性・耐暑性ともに強のためか、根の伸び方が速いですねぇ。あんまり速く伸びても暫く植え替える気がないのですが。学名がHibiscus syriacus(ハイビスカス シリアカス)、「シリアの」とはなっているけれど中国原産だそうです。

Tさんがもってきてくれたお惣菜です。細長いのはショウガ、輪っかの白や赤っぽいのはミョウガ、見た目は分からないけれどジャコも入ってるそうです。夏はさっぱりして良いかも。

Tさんがもってきてくれたお惣菜です。細長いのはショウガ、輪っかの白や赤っぽいのはミョウガ、見た目は分からないけれどジャコも入ってるそうです。夏はさっぱりして良いかも。多分ジャコ以外は彼女自身が栽培したものだと思います。

夏祭り、今日の抽選では緑玉が出ました。下から2番目、昨日に比べ多いみたいです。帰り道ミミちゃん散歩のIさんと出会う。「暑いから散歩も大変ね」と声をかけると景品のティッシュ5箱を見て「昨日もティッシュだったよ」と言う。はい、その通り。

8月2日

酷暑更新で37度。自治会の夏祭りに行ってみました。実は初めてです。

提灯と、真ん中の舞台、ぐるりと屋台などが囲んでいます。

提灯と、真ん中の舞台、ぐるりと屋台などが囲んでいます。自転車は向かい側の教会?に駐輪、自治会の人に指示されます。舞台の上はちびっ子たちだけ。子供番組の体操?を不揃いで (^^; していましたよ。

人気の氷水コーナー、多分子供には自治会から券が配られている筈。

人気の氷水コーナー、多分子供には自治会から券が配られている筈。発泡スチロールの小さなお椀に一杯です。

1番人気で長蛇の列。皆さん、一体何が目当てなの?と覗いてみたらトウモロモシでした。炭火で焼いています。

1番人気で長蛇の列。皆さん、一体何が目当てなの?と覗いてみたらトウモロモシでした。炭火で焼いています。一応ぐるりとまわってみたのですが、全然お客がいなかったのはワタアメの屋台。今は流行らないんですかね?

全世帯に配られている抽選券。出た玉が箱に入れてあったのですが、黄玉が1個、あとは赤玉ばかり。勿論私も赤玉でした。

全世帯に配られている抽選券。出た玉が箱に入れてあったのですが、黄玉が1個、あとは赤玉ばかり。勿論私も赤玉でした。景品は左側に見えているティッシュの箱1箱でした。

8月1日

今日は36度。埼玉県で熱中症で死亡した人が2人というニュースがありました。「応急処置のキーワードは『FIRST』」のところまで読んで、先日は確かFIREだったような?と確認してみました。

FIREの方はF(Fluid)水分補給、I(Icing)冷却、R(Rest)安静、E(Emergency)119番通報、FIRSTの方はRまでは同じで、S(Sign)様子見、T(Treatment)治療、とのこと。EもTも結局同じような処置ですね。

「名探偵ポアロ 第28話 盗まれたロイヤル・ルビー」を観ました。私はアガサクリスティーを大して好きでないし、ポアロもそんなには好きでないのですが、このエピソードは面白かったです。エジプトの王子が知り合ったばかりの女にルビーのネックレスを着けさせ、まんまと盗まれたのですが、依頼を受けたポアロは「愚かな王子の尻ぬぐいをする気はない」と断るんですね。王子側近がなんとか宥めようとしても「ノンノンノン」とポアロ。(ポアロはイギリスに亡命したベルギー人なので、時々フランス語になります。)

因みに、ナマコの英語はsea cucumberですって。「海のきゅうり」ですね。